2012年8月,我荣幸地考入北京科技大学外国语学院,成为学院首批三名博士生之一。在一次与导师陈红薇教授的交谈中,她告诉我说:“小夏,你有机会的话一定要认识下我们的外教Dr

Buck,他在我们这里工作很多年了,没准儿他会给你些帮助的。”我答应着老师的嘱咐,并问道:“Dr Buck

是一个人在中国工作,还是全家都带来了?”老师说:“他是一个人,至今还没有结婚。”“啊,那他要算是个

Bachelor(单身汉)了。”这就是我第一次听说我们敬爱的外教 DrMark Buck

时的第一反应,言语中彷佛带着一丝不解,甚至觉得有些与众不同。随着后来接触交往的深入,我才发现他虽然是个

Bachelor,但更是一个Gentleman(绅士)。他没有把家带到中国来,却早已把中国当成了家。

我跟Dr Buck

建立友谊始于他从英国为我代购原版图书。在我确定了把当代英国剧作家爱德华·邦德作为我的博士论文选题之后,我查阅了国家图书馆在内的各大国内图书馆,发现第一手研究资料严重不足。为此,我想到了导师给我的嘱咐,于是在

DrBuck

回英国过寒假前列出一堆书单,前去向他求助。他看了我的书单,又跟我聊了一会,听了我为什么想要研究邦德的理由,随后表示可以帮助我。而且,令我没有想到的是,他说:“英镑比较贵,我回去先试试能否给你买到二手的,那样会省些钱。”寒假中,Dr

Buck

陆续成功购得我要的图书,并分三次给我发来邮件告诉我他的采购进展,来信中充满成就感。过完春节返校,我如愿收到了我要的所有图书,而且都是二手的,他果真为我省了不少钱。尽管他还没有给我上过课,严格来讲我不算他的学生,但通过这次购书经历,我明白了他是一个博爱并能设身处地为学生着想的外教。

购书一事让我对 Dr Buck

颇生好感,于是在第二学期选修了他主讲的《英语诗歌》。诗歌作为一门优雅而艰涩的艺术,也许只有本民族的人能够更好的理解它。在 Dr Buck

的课堂上,他给我们讲授了喜、怒、哀、乐各种感情色彩的英诗,他那深情的朗诵、精辟的解读令我对他的学识由衷仰慕,至今仍历历在目,余音绕梁。因为选修了他的课程,我在课余去他的家里请教、交流、请他审阅我的英文习作的机会增多了,每次前去他都会热情地为我烧开水泡茶,然后跟我聊上一阵,给我看他为自己的课程编写的教材,分享心得。这一学期极大地提升了我对英诗的赏析水平,同时也跟他自然而然地成为了好朋友。他经常在周五的晚上请一些学生一起吃饭、听音乐会什么的,偶尔也会叫上我。于今回想,Dr

Buck 组织的这些小聚会很好地调剂了我那枯燥的读博生活。

每学期 Dr Buck

都会在完成自己的教学任务后提前一个月回国,原因是他还有一个九十多岁高龄的母亲独自生活,需要他回去照顾。回国前,他总是要邀请一大桌他教过的中国学生聚一餐,其中还有带着配偶和孩子一起来的。Dr

Buck

总不忘拿出相机把大家举杯的照片拍下留念,那感觉就像回家陪长辈过年。他没有妻子,却有一大群中国孩子。我曾问他说:“您的母亲需要照顾,您自己年龄也大了,每年这样往返好累,为什么不放弃北京的教职呢?”他笑着说道:“可是北京科技大学的孩子们也需要我。我在多年前来这里工作时也未曾想过要干这么久,可是孩子们的热情令我放不下。只要我还能动,只要北科大还要聘我,我就会继续在这里教下去。”

2015

年3月我获得了北京科技大学博士生留学基金的资助赴美访学,在离校之际,我前去向 Dr Buck

告别。怎样向他告别好呢?他不是经常请我吃烤鱼吗?要不我也请他吃次鱼吧。我最后打算去他家,为他做一道我的拿手菜——黄焖川味儿豆腐鱼。在电话上征得他的同意之后,我买上鱼和配料前往。进厨房准备干活时,我发现在北京科技大学工作了这么多年的Dr

Buck

厨房里连一个像样的砧板都没有,我只能在盘子上切配料,而那把菜刀则钝得连蒜苗都切不太动,那锅,那铲……啊!他可是个上了岁数的老人,平时对我们这些异国学生有求必应,居然对自己的生活质量全然不顾,他怎么可以如此忘我呢?我的心不禁为之一颤。Dr

Buck 瞬间改变了我对“英国绅士”这个词的理解。真正的英国绅士不是那些在社交中注意自己的仪容举止,风姿优雅,能给人留下彬彬有礼和富有教养印象的男人,而应该是像

Dr Buck 这样的,在自己认定的事业中可以因为足够投入而获得满足,并达到忘我之境的人。

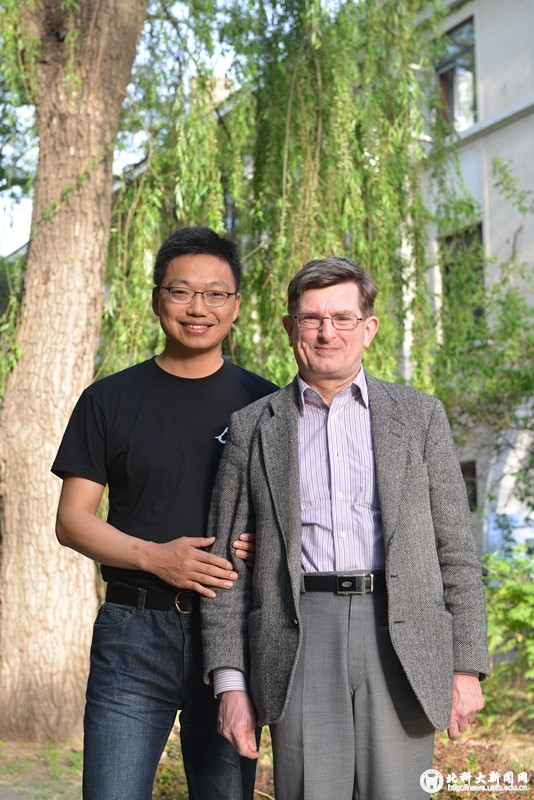

这就是我所接触到的 Dr

Buck,他毕业于剑桥大学,家住美丽的剑桥郡,数年前因怀揣一颗教育之心不远万里来到中国,却在不经意间把中国变成了第二故乡的英国绅士。他就像约翰 ·

傅兰雅(JohnFryer)、汉学家伟烈亚力(Alexander

Wylie)等为中国科技知识的普及和中英文化交流做出了杰出贡献的英国传教士,是我们北科大人永不能忘的国际友人。