二维材料因高比表面积、各向异性及量子限域效应等特性,在电子器件、能源存储等领域的应用前景广阔。准晶体具有独特的准周期原子结构,赋予其不同于传统晶体的物理化学性能。将准晶结构与二维纳米材料相结合,有望开发出性能优异的新材料。但合金准晶属非范德华材料,层间为强化学键连接,制备二维纳米材料仍面临巨大挑战。

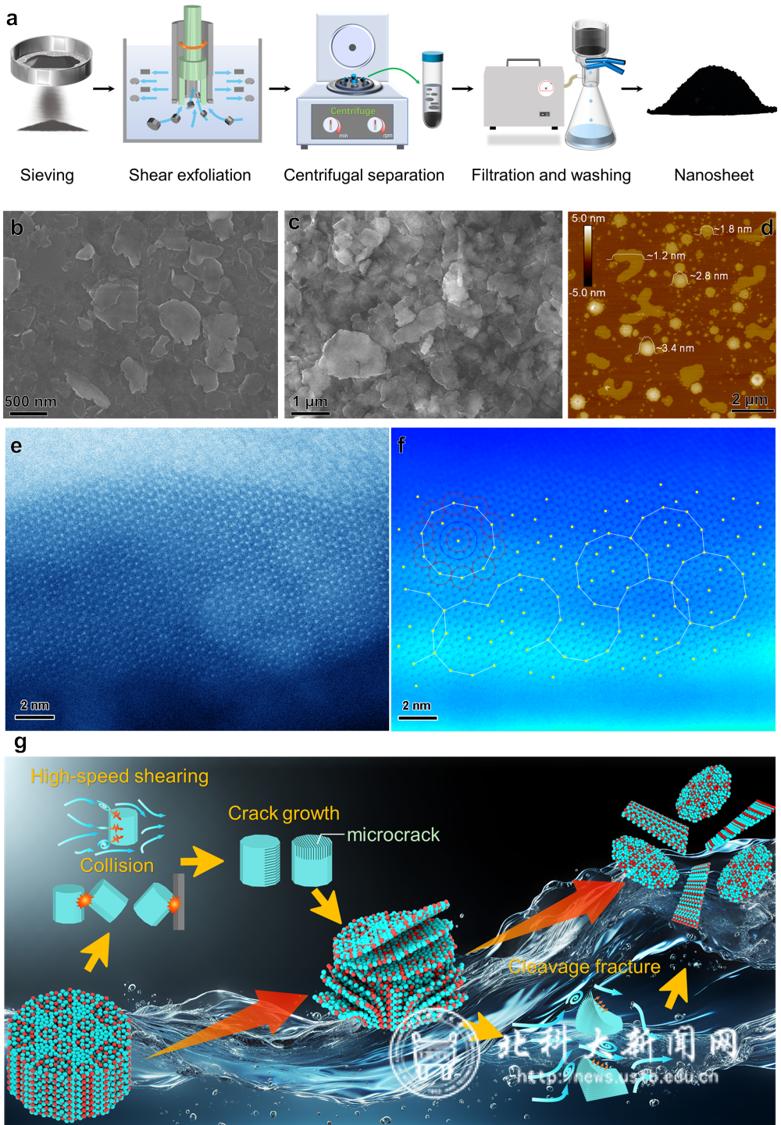

针对这一难题,学校新金属材料全国重点实验室何战兵研究团队与新疆大学任铁真教授合作,从流体力学理论角度出发,分析了液相剪切剥离过程中液固能量传递与颗粒尺寸的关系,提出原料颗粒尺寸和表面活性剂对剥离效率具有重要影响。研究团队采用改进液相剪切剥离法,通过优化原料颗粒粒径和添加表面活性剂,成功实现了Al74Co15Ni11准晶纳米片的克级制备,并拓展至Al72Cr16Fe12和Al64Co22Cu14等Al基十次准晶,证明该方法具有良好的普适性。团队还揭示了剥离过程的宏观与微观制,为二维准晶材料的高效制备提供了理论和技术支持。

a) 剪切剥离制备工艺;b-d) 剥离的Al74Co15Ni11准晶纳米片;e,f) 2D准晶纳米片的结构像;g) 准晶纳米片的剥落机理

该成果以“High-Efficiency Exfoliation of Atomically-Thin Non-Van der Waals Quasicrystal Nanosheets with Enhanced Electrocatalytic Oxygen Evolution Reaction Performance”为题发表在《Small Methods》,北京科技大学新金属材料全国重点实验室博士生黄述朝为第一作者,何战兵教授为责任作者(阅读原文)。

研究工作获得国家自然科学基金(52171151)、新金属材料国家重点实验室自主课题和新疆天池英才基金的资助。

何战兵教授师从我国准晶研究先驱郭可信先生,长期致力于准晶材料的基础及应用基础的深入系统研究,在Science、Nature Communications、Phy. Rev. Lett.等杂志上发表论文100余篇。近年来在准晶领域取得系列重要成果。包括:发现一种新的物质形态,扩大了晶体的范畴、丰富了晶体学理论,实现了从 “0 到 1” 的原始创新突破。该新物态由周期排列的结构块之间镶嵌非周期结构块形成,同时具有传统晶体材料的周期平移对称性和准晶体的准周期性,巧妙地化解了晶体和准晶体在晶体结构上的这种“水火不相容”的矛盾。实现了单一单胞准晶体的制备,回答了“准晶体能否有一个像传统晶体一样的单胞?”这一自准晶发现以来就存在的重要科学难题。该成果发表在Nature Communications上,且被遴选为Editors’ Hightlights的特色论文。首次发现准晶体中原子团簇的“旋转木马”跳,为利用原子的取向跳跃来调控材料微结构和性能提供了最原始的科学依据。国际准晶研究权威W. Steurer教授认为这是一项杰出的(Excellent) 研究成果。

(供图:新金属材料国家重点实验室)

(责编:付云笛)

最新阅读

最新阅读 2025-12-01

2025-12-01 2025-11-28

2025-11-28 2025-11-24

2025-11-24 2025-11-21

2025-11-21 2025-11-14

2025-11-14 2025-11-13

2025-11-13 2025-11-13

2025-11-13 2025-11-12

2025-11-12 2025-11-10

2025-11-10 2025-11-10

2025-11-10