北科大新闻网9月10日电(通讯员 陈晨煜)近日,我校固体化学研究所团队与合作者在国际物理学期刊《Physical Review Letters》发表重要研究成果,在非晶态固体中发现了负热膨胀这一反常现象。北京科技大学为该论文第一完成单位及通讯单位。

负热膨胀是一种罕见却极具应用价值的物理现象,指材料在加热过程中发生体积收缩,可有效补偿常规材料的正热膨胀,解决器件因温度波动产生的形变、失效问题,广泛应用于量子科技、航空航天、能源转化等关键领域。此前,负热膨胀现象主要在晶态材料中被报道,其结构-性能关系已较为明确。非晶态材料因缺乏长程周期性晶格、结构高度无序,不具备负热膨胀所需的结构要素,因此一直以来人们认为非晶态固体是正膨胀。

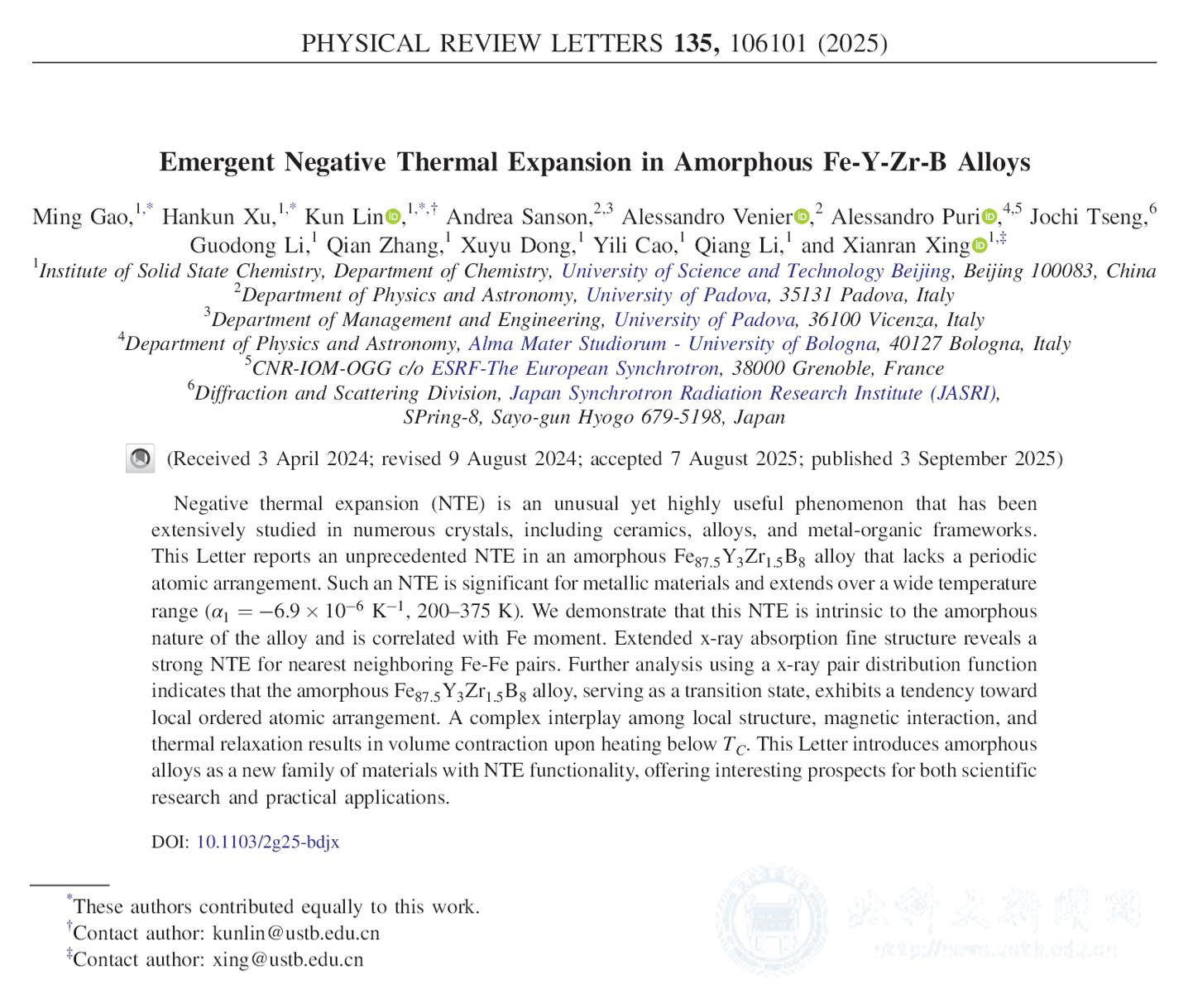

北京科技大学固体化学研究所团队及合作者首次在无周期性原子排列的非晶态Fe-Y-Zr-B(a-FYZB)合金中观测到反常的负热膨胀现象。在200-375 K温度范围内,a-FYZB表现出本征负热膨胀行为,平均线膨胀系数达-6.7 ppm/K,且在晶化温度(TX)以下经过100次热循环,其负热膨胀行为仍完全可逆。而相同成分的晶态合金(c-FYZB)为体心立方相,表现出正常正膨胀行为(11.7 ppm/K),凸显非晶合金“短程有序、长程无序”结构对负热膨胀的独特调控作用。

图1 非晶态Fe-Y-Zr-B(a-FYZB)合金的结构与热膨胀性

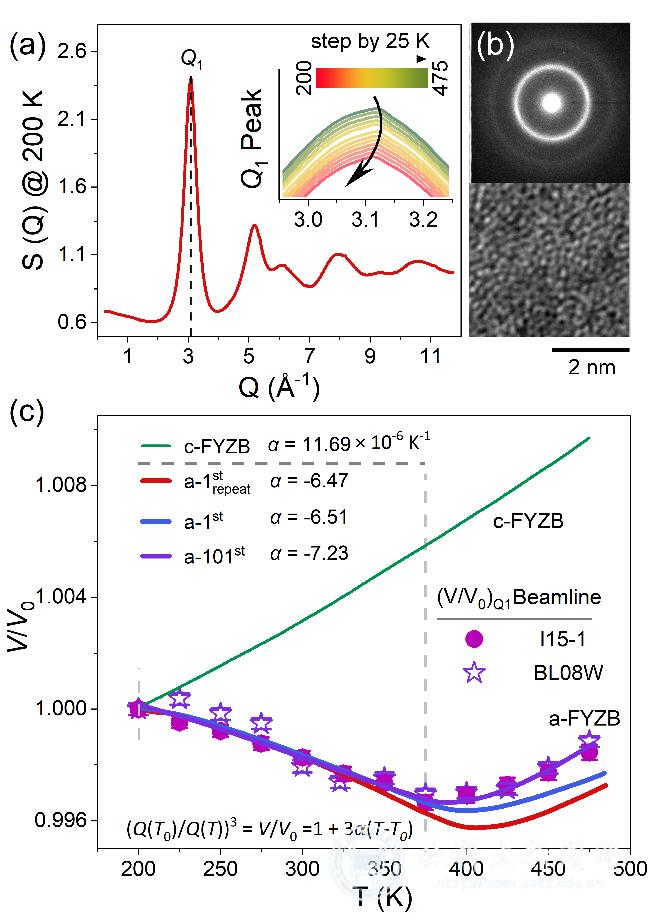

团队通过同步辐射X射线全散射实验,计算出本征体积膨胀系数与膨胀仪结果高度吻合,证实该负热膨胀源于非晶结构本身,而非外部因素干扰。为揭示负热膨胀的原子级起源,团队结合扩展X射线吸收精细结构(EXAFS)、X射线对分布函数(X-PDF)等技术,发现局域Fe-Fe原子对之间呈现强热收缩以及局域热膨胀的显著异质性。进一步结合磁性与局域结构分析,提出了非晶合金中“局域结构-磁相互作用-热弛豫”导致负热膨胀的全新物理机制。作为一类全新的负热膨胀材料体系,非晶合金中的负热膨胀机制不仅突破了传统晶体材料的长程有序结构框架,其行为还可能受到冷却速率、元素配比、能垒等多种热力学和动力学因素的综合影响,这些复杂机制仍有待深入探索和系统理解。

图2 X射线PDF研究局域结构与负热膨胀机制

该成果以“Emergent Negative Thermal Expansion in Amorphous Fe-Y-Zr-B Alloys”为题,近期发表在《物理评论快报》(Phys. Rev. Lett., 2025, 135, 106101)。论文共同第一作者为化学专业硕士生高明、冶金工程专业博士生许翰坤,通讯作者为固体化学研究所林鲲教授和邢献然教授,合作单位包括意大利帕多瓦大学Andrea Sanson教授、日本同步辐射研究所(JASRI/SPring-8)、法国欧洲同步辐射装置(ESRF)等。研究得到国家自然科学基金、科技部重点研发计划和中央高校优秀青年团队培育项目的资助,以及英国Diamond光源、日本SPring-8、法国ESRF等同步辐射装置的技术支持(阅读原文)。

(供图:化学与生物工程学院)

(责编:付云笛、薛浪)

最新阅读

最新阅读 2025-12-01

2025-12-01 2025-11-28

2025-11-28 2025-11-24

2025-11-24 2025-11-21

2025-11-21 2025-11-14

2025-11-14 2025-11-13

2025-11-13 2025-11-13

2025-11-13 2025-11-12

2025-11-12 2025-11-10

2025-11-10 2025-11-10

2025-11-10