近日,学校范丽珍教授在国际知名期刊Nature Communication上发表题为“Fluorinated amorphous halides with improved ionic conduction and stability for all-solid-state sodium-ion batteries”的研究论文。该研究主要提出一种通过调控电解质结构内空位与载流子浓度,提升钠卤化物电导率的一般性设计策略。通过采用简单的钠-氯缺陷组分(Na/Cl-DC)方法优化结构内部空位和载流子的浓度平衡,使系列钠卤化物电解质(Na2+xMxZr1-xCl6,M = Yb, Er, x = 0, 0.25, 0.4)的离子电导率实现数倍提升。另外,通过氟化诱导的非晶化策略,同步增强了材料的(电)化学稳定性、界面兼容性及离子电导率。无定形氟化电解质电导率的提升主要由于其局部结构无序度的增加以及棱柱形钠配位环境的优化。与未包覆的Na₃V₂(PO₄)₃正极和Na₃PS₄包覆的Na₁₅Sn₄负极匹配,采用Na₀.₅ZrCl₄F₀.₅作为复合正极电解质的全固态电池可在室温下稳定循环300次,容量保持率高达94.4%。该研究为开发兼具高离子电导率和长循环稳定性的无机离子导体提供了一种通用的方法,推动了全固态钠离子电池的实用化进程。

要点一:空位/电荷载流子浓度平衡促进Na-ion传输

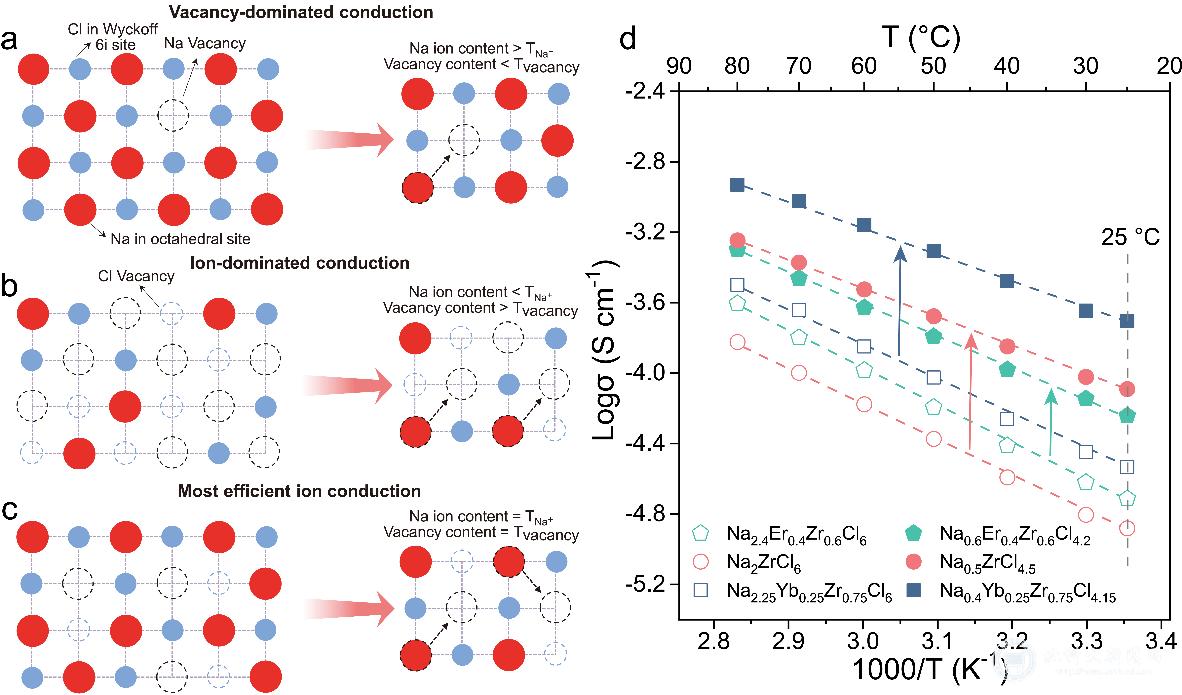

通过设计三种缺陷浓度与离子传输效率关联的应用场景阐明了载流子和空位含量对钠离子扩散的影响。当氯化物固体电解质框架中钠离子含量>阈值(TNa+)和空位含量<阈值(Tvacancy)时,由于可用空位数量有限,钠离子跳跃受到阻碍。因此,此时电解质结构内离子传导过程主要由空位主导。相反,当钠离子含量<TNa+和空位含量>Tvacancy时,离子跳跃受到有效电荷载流子含量降低的限制。因此,离子传导过程转变为电荷载流子主导。只有当结构内钠离子和空位含量都接近各自临界阈值时,我们认为此时钠离子传导效率是最高的。实验上,通过使用钠-氯缺陷组分(Na/Cl-DC)的方法可在不引入额外元素的情况下精准调控结构内空位和电荷载流子含量,最终制备得到Na0.5ZrCl4.5、Na0.6Er0.4Zr0.6Cl4.2和Na0.4Yb0.25Zr0.75Cl4.15等产物,展现出高于原始样品数倍的室温电导率。

不同空位和钠离子含量对离子传导过程的影响示意图

要点二:化学氟化诱导无定形化促进提升稳定性及离子传导

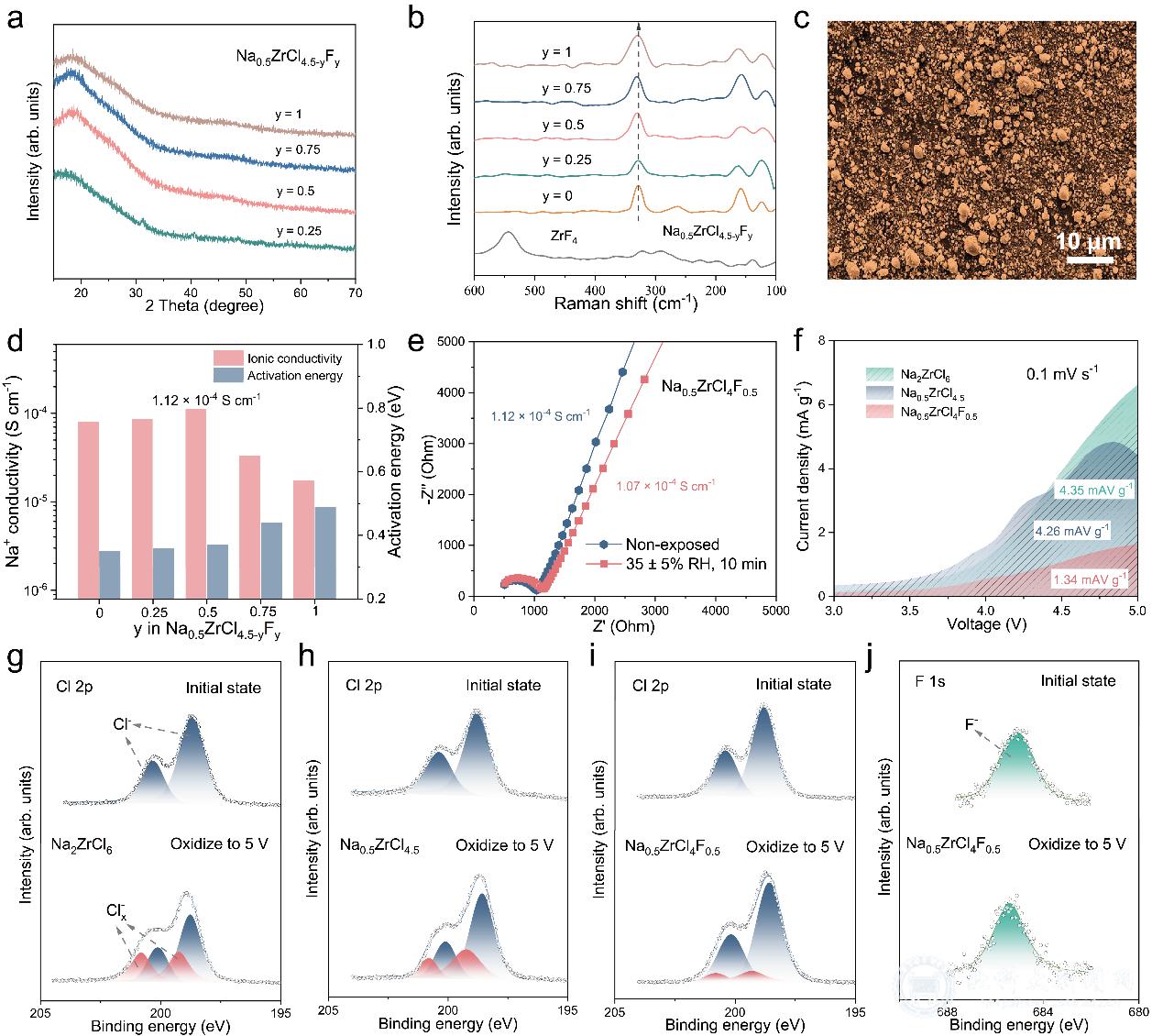

为了进一步提高缺陷优化后Na0.5ZrCl4.5固体电解质与电极的电化学相容性,通过机械化学合成法将不同含量的F阴离子引入到Na0.5ZrCl4.5-yFy(0≤y≤1)结构中。XRD结果表明,衍射峰随着掺F含量的增加而显著减小,表明这些氟化电解质在合成过程中趋于非晶化。拉曼光谱结果未检测到额外的杂质相,进一步表明成功的化学氟化。SEM图像揭示无定形Na0.5ZrCl4F0.5主要由不规则的微纳米颗粒组成(<5 μm)。在F掺杂含量接近0.5时,电解质在25℃时达到其最高电导率值(1.12×10−4 S cm−1)。上述F离子取代样品电导率的反常提升主要归因于局部化学结构紊乱、棱柱Na配位的增强以及非晶电解质内化学键长的变化。氟化电解质电导率在环境湿度暴露后仍保持稳定,表现出良好的耐湿性。其湿度稳定性的提高可归因于结构中形成更强的Zr/Na-F键所致。进一步通过循环伏安法评估了氟化电解质的氧化稳定性。在0.1 mV/s扫速下Na0.5ZrCl4F0.5显示出1.34 mAV g−1的最低整合电流,表明氟化策略可以增强电解质在高压下的氧化稳定性。X射线光电子能谱(XPS)测试结果表明当电化学氧化至5V时,氟化电解质的Cl-和F-光谱没有出现明显的氧化峰,突出其良好的抗氧化性能,这主要归因于氟阴离子更强的电负性。

Na0.5ZrCl4.5卤化物固体电解质的化学氟化(Na0.5ZrCl4F0.5)

要点三:全固态钠离子电池应用

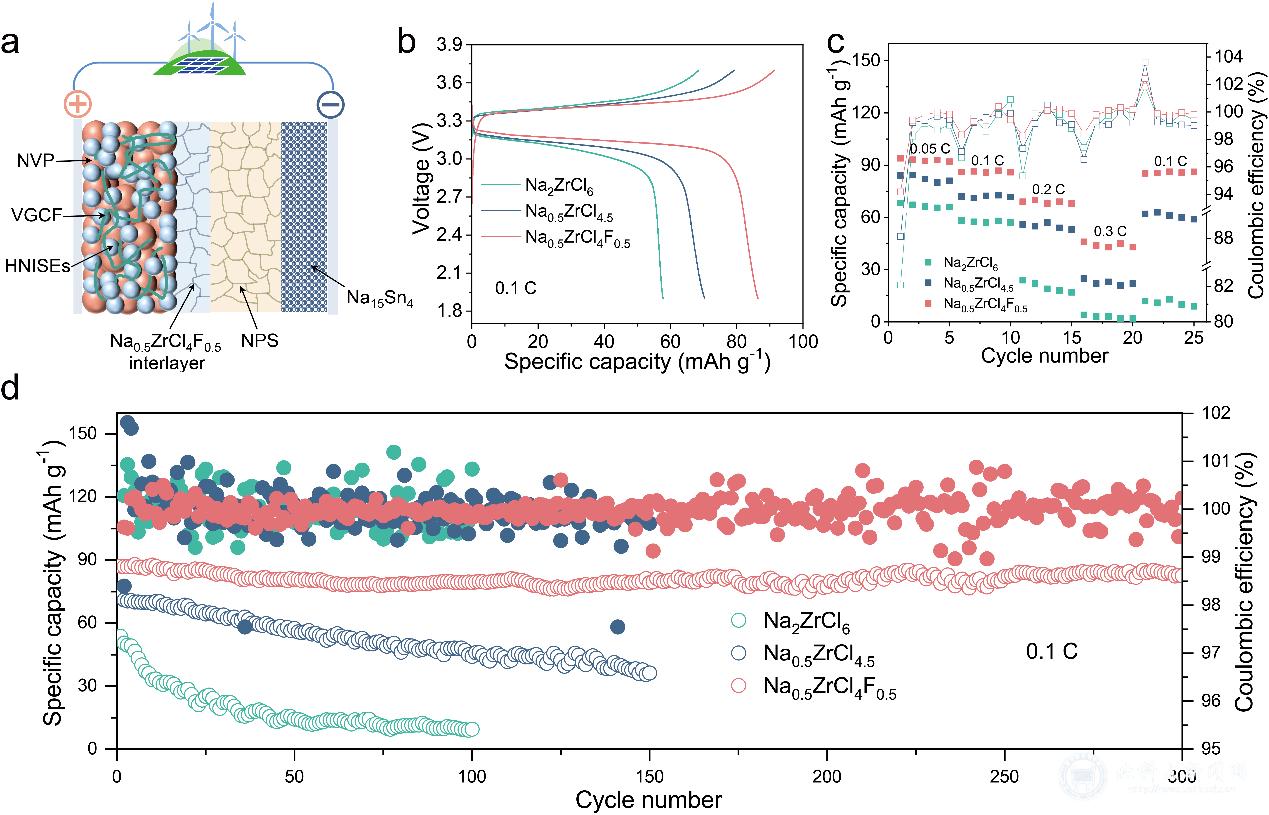

采用Na3V2(PO4)3(NVP,117 mAh g−1理论容量)作为正极活性材料进一步评估了氟化电解质在全固态钠离子电池中的电化学行为。在室温0.1 C倍率下Na0.5ZrCl4F0.5基全固态钠电池的初始库仑效率(ICE)可达94.5%,放电容量为86.4 mAh g−1。在0.3 C倍率下,Na0.5ZrCl4F0.5基全固态电池表现出更高的放电比容量(46.5 mAh g−1),明显优于Na0.5ZrCl4.5和Na2ZrCl6基电池。此外,基于氟化样品的电池在0.1 C下循环300次后仍展现出94.4%的高容量保持率。氟化电解质提升的电导率和增强的界面相容性是促进全固态电池电化学性能提升的关键。

采用不同钠卤化物作为复合正极电解质的Na₃V₂(PO₄)₃基全固态电池

要点四:结论

总之,该研究提出了一种通过空位与载流子浓度协同调控的设计策略,有效提升了钠离子卤化物固体电解质(Na2+xMxZr1-xCl6,M = Yb, Er, x = 0, 0.25, 0.4)的离子传导性能。该方法通过优化晶格内空位浓度与可移动载流子数量的动态平衡,确立了临界阈值条件,显著增强了Na⁺扩散效率,使钠-氯缺陷组分(Na/Cl-DC)电解质的电导率超越常规体系。进一步将氟元素引入锆基氯化物电解质,不仅提升了电化学稳定性和电极界面兼容性,同时通过形成非晶相与强化Zr-F键作用,实现了电导率(1.1 × 10⁻⁴ S cm⁻¹,25 °C)与耐湿性的同步提升。氟化诱导的非晶化效应通过增加局部化学结构无序度及优化棱柱形钠配位环境,克服了氟掺杂对电导率的不利影响,进一步改善了Na⁺迁移能力。以Na₃V₂(PO₄)₃为正极、Na₀.₅ZrCl₄F₀.₅为电解质构建的全固态钠离子电池,在0.1 C(11.7 mA g⁻¹)放电倍率下循环300次后容量保持率约94%。该研究为开发兼具高离子电导率与(电)化学稳定性的钠离子卤化物电解质提供了创新设计思路,推动了全固态钠离子电池在耐用性与安全性方面的突破。

范丽珍,北京科技大学教授,国家级杰出人才计划入选者,科睿唯安高被引科学家。2004年获得清华大学博士学位,师从南策文院士。2003年8月起先后多次在日本东京索尼公司、日本九州大学、德国马普固态研究所(合作教授Joachim Maier)及美国德州大学奥斯汀分校(合作教授John B Goodenough)做访问研究、博士后研究、洪堡基金研究员和访问学者。长期从事固态电池关键材料的研究,在包括Nat. Rev. Mater.、Joule、Adv. Mater.、Adv. Energy Mater. 等期刊发表学术论文200余篇,授权专利23项,省部级奖励1项。

(责编:付云笛、薛浪)

最新阅读

最新阅读 2025-12-03

2025-12-03 2025-11-24

2025-11-24 2025-10-30

2025-10-30 2025-10-30

2025-10-30 2025-09-30

2025-09-30 2025-09-22

2025-09-22 2025-09-19

2025-09-19 2025-09-17

2025-09-17 2025-09-01

2025-09-01 2025-08-01

2025-08-01