近日,北京市科学技术委员会公布了2024年北京市科技新星计划入选名单(含交叉合作课题),我校6位教师成功入选创新新星;3位教师牵头申报的课题成功获批交叉合作课题。创新新星入选人数位列北京市第3,再创新高,彰显了学校致力培养青年人才、勇担起服务北京“国际科技创新中心”建设的责任担当。

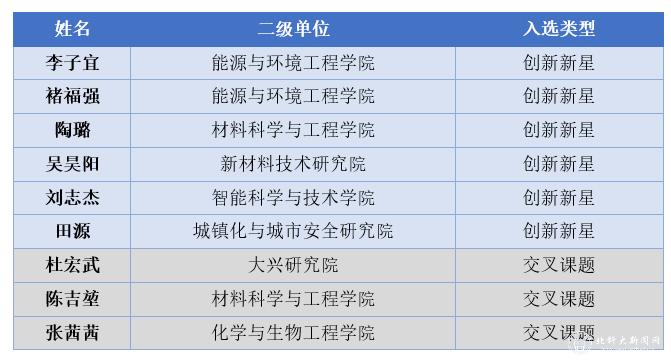

获奖名单

创新新星

李子宜,博士,教授,现就职于能源与环境工程学院。主要从事气体分离与净化等领域研究。主持国家重点研发计划项目课题、国家自然科学基金等项目20余项,以第一/通讯作者在Environ.Sci.Technol.、JACS等期刊发表学术论文40余篇,授权发明专利22项(转让6项),获中国专利优秀奖1项、环境保护科学技术奖一等奖1项等奖项。

褚福强,博士,副教授,现就职于能源与环境工程学院。主要从事结冰与防除冰等领域研究。主持国家自然科学基金、北京市自然科学基金、国家重点研发项目课题等项目10余项,曾入选国家博士后创新人才支持计划和北京市青年人才托举工程,以第一/通讯作者在Nature Communications、Advanced Materials等期刊发表学术论文50余篇。

陶璐,博士,讲师,现就职于材料科学与工程学院。主要从事功能型纳米/亚纳米材料创制等领域研究。主持国家自然科学基金、博士后科学基金等项目6项,以第一/通讯作者在Joule、Nat. Commun.、JACS等高水平期刊发表学术论文10余篇,授权发明专利6项,部分催化剂及制氢器件技术已在两家氢能公司完成市场成果转化。

吴昊阳,博士,研究员,现就职于新材料技术研究院。主要从事氮化物陶瓷等领域研究。主持国家自然科学基金、北京市自然科学基金、国家重点研发计划项目等项目10余项,以第一/通讯作者发表学术论文30余篇,授权发明专利20余项,获国家技术发明二等奖1项、中国有色金属工业技术发明奖一等奖1项等奖项。

刘志杰,博士,教授,现就职于智能科学与技术学院。主要从事扑翼飞行机器人建模与控制等方面的研究。主持国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目10余项,以第一/通讯作者在Automatica、IEEE汇刊等国际著名期刊发表学术论文50余篇,授权发明专利5项,获中国科协优秀科技论文奖1项等奖项。

田源,博士,副教授,现就职于城镇化与城市安全研究院。主要从事城市安全与防灾减灾等领域研究。主持国家自然科学基金、国家重点研发计划课题等项目6项,出版学术专著1部,以第一/通讯作者在国际地震工程协会会刊等领域知名期刊发表学术论文20余篇,授权发明专利9项,获北京市科学技术进步一等奖1项等奖项。

交叉课题

杜宏武,博士,教授,现就职于大兴研究院。现任首都干细胞公共平台负责人。主要从事高通量生物技术的生物制药转化等领域研究。主持国家自然科学基金等项目10余项,获国家新药证书及医疗器械许可证16件,转化形成高科技生物医药产品300余种,获国际奥委会“反兴奋剂科研试剂第一名”、美国斯坦福“HIMC 杰出贡献奖”1项等奖项。

陈吉堃,博士,教授,现就职于材料科学与工程学院。主要从事电子相变半导体、强关联半导体等领域研究。主持国家重点研发计划项目、国家自然科学基金等项目10余项,入选国家级青年人才计划、北京市科技新星、小米学者等多项人才计划,以第一/通讯作者在Nat Commun、Adv Mater等杂志发表学术论文50余篇,授权发明专利20余项。

张茜茜,博士,教授(特聘),现就职于化学与生物工程学院。目前担任北京女科技工作者协会理事。主要从事精准医学及精准生物育种等领域研究。主持国家自然科学基金、北京市科技新星计划及交叉课题3项,以第一/通讯作者在Genetics、The ISME Journal、Nature Communications等业内顶级期刊发表学术论文21篇。

北京市科技新星计划是面向全部在京中央部属院校、科研院所及市属高校,由市科委、中关村管委会组织实施的青年科技人才培养计划,旨在发现和培养一批政治素质高、创新能力强、发展潜力大的青年科技骨干,提升科研水平和管理能力,成为国家战略人才后备力量。每年开展一次推荐评审工作,通过“人才+项目”支持模式,支持从事应用基础研究、技术创新和工程技术研发的青年人才,开展前沿科技攻关、跨学科跨领域交叉合作和科技成果转化。

交叉课题鼓励历年新星计划入选人员开展交叉合作课题研究,促进不同学科的交叉合作、不同领域的融合创新、创新和创业人才的合作,以及高校、科研院所和企业之间的合作,推动产学研融合发展。

(供图:科研院)

(责编:付云笛、薛浪)

最新阅读

最新阅读 2025-11-21

2025-11-21 2025-11-17

2025-11-17 2025-10-31

2025-10-31 2025-10-17

2025-10-17 2025-10-11

2025-10-11 2025-09-29

2025-09-29 2025-09-25

2025-09-25 2025-09-23

2025-09-23 2025-09-18

2025-09-18 2025-09-12

2025-09-12