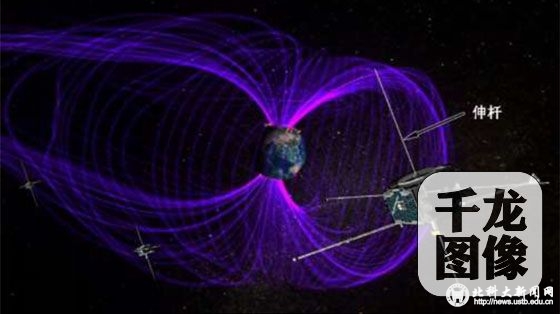

2月2日15时51分,世界首颗地震电磁监测试验卫星――“张衡一号”在酒泉卫星发射中心发射升空,进入预定轨道。图为弹性伸杆机构在卫星上的工作状态。北京科技大学供图千龙网发

千龙网北京2月3日讯(记者 于振华)2月2日15时51分,世界首颗地震电磁监测试验卫星――“张衡一号”在酒泉卫星发射中心发射升空,进入预定轨道。这标志中国成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一。在这次发射卫星中,北京科技大学科研团队也做出了特殊贡献,使中国宇航技术又获得一个新突破。

据千龙网记者了解,北京科技大学韩静涛教授团队研制的一维弹性伸杆系统首次作为主要执行机构进入太空,承担将卫星所携带的多个荷载送入卫星外太空的任务。此次任务成功后,中国发射卫星的全部伸展式工作臂将全部由北京科技大学制造。

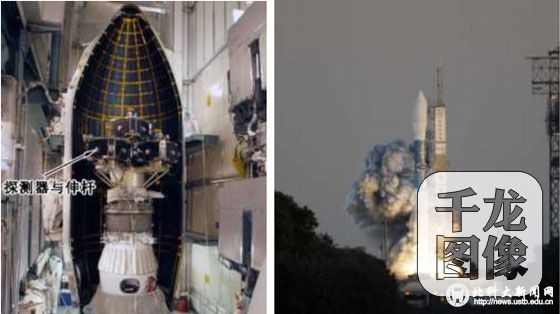

空间展开系统能否将这些传感器安全、高效、准确、可靠地送入太空指定位置,是航天器发射任务成败的最终和最关键的环节。卫星在轨工作时,为完成电磁场等太空信号的探测,需将探测仪器伸展至远离星体的位置,而受运载火箭和卫星结构的限制,卫星本体难以达到重力梯度稳定对惯量特性的要求。因此,北京科技大学采用一维弹性伸杆机构,在地面卫星工装将探测仪器压缩至极小的空间内。

在卫星入轨后,利用一维弹性伸杆机构把端质量,如天平动阻尼器、电磁场探测仪器等伸向远离本体的外端,进行地球电磁场等参量的探测。一维弹性伸杆机构是带荷载卫星的核心部件,“张衡一号”卫星装备的空间展开系统由6个一维弹性伸杆机构组成,此类弹性伸杆机构的研制成功极具应用与推广价值。

新开发的弹性伸杆机构具有自驱动,重量轻、储能高,大幅降低机构复杂性,展开精度高等特点,而成为国际宇航界的新宠和研究热点。目前,中国北京科技大学、美国HUNTER公司、加拿大Spar公司成为具备此类机构的研发和制造能力,北京科技大学在技术和产品应用上略微领先。此次“张衡一号”卫星的发射,将使中国大型空间展开机构在荷载数量、展开效率准确性、高效性等指标上处于国际领先地位。

据千龙网记者了解,2013年6月,韩静涛教授团队接受任务,从伸杆机构原理设计、材料研制与定型、成形工艺理论研究、装备技术研究、装备设计制造与逐渐改造优化、样件试制改进,到形成工业化生产车间,经历的艰难与快乐的历程。经过近80次的太空环境实验与搭载实验,获得了中国航天科技集团的完全肯定,并确定以“张衡一号”为标志,北京科技大学制造的一维弹性伸杆机构开始全面装备中国发射的航天器。

目前,已有“天宫四号”等多颗航天器已经装备了北京科技大学制造的此类展开系统,候时待发。如今,韩静涛教授团队正在开展进一步的研究工作,研制2020年即将登陆火星的“嫦娥五号”用二维空间展开机构――太阳帆的研制工作,并进一步参与中国宇航空间站方案的设计工作。

北京科技大学韩静涛教授团队是国内外塑性加工领域有重大影响,长期扎根于生产一线,服务国民经济建设主战场,一支硕果累累的科研队伍。

2月2日15时51分,世界首颗地震电磁监测试验卫星――“张衡一号”在酒泉卫星发射中心发射升空,进入预定轨道。图为采用一维弹性伸杆机构,在地面卫星工装将探测仪器压缩至极小的空间内。北京科技大学供图千龙网发

原文链接:千龙网

(责编:孟婍、李文慧)

最新阅读

最新阅读 2025-11-21

2025-11-21 2025-11-17

2025-11-17 2025-10-31

2025-10-31 2025-10-17

2025-10-17 2025-10-11

2025-10-11 2025-09-29

2025-09-29 2025-09-25

2025-09-25 2025-09-23

2025-09-23 2025-09-18

2025-09-18 2025-09-12

2025-09-12