踏入学院路30号院,一座威严高耸的毛主席塑像便映入眼帘。他立身于高高的台基上,倒背双手、向西而立、目光炯炯、深情凝视着远方。近60载岁月悠悠而过,他始终默默守望着满井这片土地。

随着时光的流转,老一辈逐渐远去,关于主席像的诸多往事,例如它是谁在何种情境下塑造的、塑造的过程是怎样的、又发生过哪些动人故事,知晓的人已寥寥无几。经过多方打听,在刘静学姐(94届金属压力加工专业)的带领下,我们辗转找到了当年组织和参与主席像建造的李长江(68届矿山机电专业)和王镇武(70届冶金机械专业)学长,聆听两位学长讲述了那段激情燃烧的岁月。

李长江(左)与王镇武(右)(摄于2025年3月6日)

他们也想有一座属于钢院的毛主席像

时间回到1967年,清华园里率先建成了第一尊毛主席像,学校对面的地质学院,也就是现在的中国地质大学(北京),也正在建毛主席像。钢院里一群血气方刚的学生们也开始摩拳擦掌,跃跃欲试了。他们也想有一座属于钢院的毛主席像。

1967年春天,李长江和王镇武开始在周边调研。他们先是来到地质学院仔细观察这座已经落成的主席像,不放过任何一处细节。返回学校后,他们便迫不及待地自己尝试用黄泥捏制小像。几位年轻人越尝试越激动,脑海里不断想象着在钢院立起主席像的画面——钢院有更雄伟大气的主楼衬托,一定会更壮观!事不宜迟,这就忙起来了。他们四处收集不同版本的主席小像,这些小像形态各异,有的身着军装,尽显英武之气;有的身披大衣,散发着领袖的沉稳;还有的挥手致意,充满号召力;或是背手而立,尽显威严。大家把这些小像放在乙教室(现校史馆)的十字路口,请路过的同学们一起对比、评选。经过反复筛选,最终选定了毛主席在北戴河观沧海这一版本。

不用动员,也不用开会,同学们都积极参加

方案确立后,同学们马上开始行动。不用动员,也不用开会,同学们都积极参加。首先需要在全校范围内进行“海选”。“这大概是最早的聘用制了吧”,两位学长提起那段“海选”的经历,觉得很是有趣。同学们从周围的工地上挖来泥土,报名者每人分得一块,各自施展技艺制作小像。完成后,大家一起转着圈仔细观察哪个捏得好、捏得像,从神态到形态,严格挑选,只有技术过关的才会最终入选。全校总动员,如今想来,当时的竞争和难度丝毫不亚于今日的各类选拔活动吧。

有了人,那资金、原料从哪里来?这是一场由同学们自发组织的行动,又怎会有资金和原料的支持。但困难并没有阻挡他们的脚步,同学们充分发挥智慧,自己动手制作工具,把竹子削成刀型,再装上铁片,就做成了“刻刀”。好多工地的工人们听说要建主席像,又主动送来了各种材料。就这样,东家一车、西家一斗,七拼八凑攒出了建筑原料。不少专业的老师也被同学们的热情所感染,纷纷加入其中。同学们在酷暑里劳作,有的老师贴心地给孩子们送起了饭。

就这样,经过充分准备,1967年6月19日,四五十人的塑像建造队正式组建。马士新(62届钢铁冶金专业)担任总指挥,李长江担任队长,曹邦良(电教中心)担任政治委员。工程正式启动。

三四千人自发聚集在广场上挑灯夜战,场面十分感人

这一年,队伍里的学生们只有二十岁上下。他们没有经验、又缺资金,在那个动荡的年代,是梦想、信念给了他们无穷的勇气和力量。就这样,他们带着对毛主席的无限热爱,带着满腔的热情,也带着一丝忐忑,义无反顾地投入了这场庞大又伟大的工程。

工程的首要任务是制作一人高的小泥像。泥像完成后,由刘庚业(67届精密合金专业)主要负责制作放大样,其中头部主要由李长江负责。这一过程极为复杂,需要将每层取样,按身体结构、按比例放大,头、手、大衣角……身体的不同部位分别进行分工塑造。学校的木工师傅送来了木头,精心制作了钢筋和木头骨架,力学教研室的赵焕苇老师设计了基础的钢筋骨架,架子外面再一层层用小金属钩挂上泥,这样一圈圈一层层扩大、勾勒,每个部位、每个细节,大家都精雕细琢,力求将主席的神韵刻进每一寸纹理,刻刀游移间,放大样的泥像逐渐成型。

在放大样后的制作过程中,还发生了一个小小的插曲。当塑造到主席像眼鼻部位的时候,等比例放大后总感觉有些失真,反复打磨都觉得差点儿意思,大家犯了难。于是同学们又辗转多方联系到了四川刘文彩庄园泥塑《收租院》创作组的专家们对主席像的眼鼻进行了修改加工。专业人士的加盟,让伟人形象更显神采奕奕。

泥像完成后,就要做石膏模子。石膏模子的制作是最为关键,也是最有技术难度的一步。要先根据结构、等高线将塑像进行分层,精细分层后,再逐一插上铁片、再包裹上石膏。等石膏干了,再把模子一层层雕下来,掏出中间的泥,重新拼起石膏模子。“这个过程是很讲究的,分层时有的地方要竖着分,有的要根据身体结构分。那么大的主席像,他的内部结构要如何设计等等,后来慢慢又有很多人加入,包括很多专业的老师……”,在李长江的讲述中,我们仿佛看到在那个烈日炙烤的夏天里,一群年轻人蹲在石膏像前,后背洇出盐白的汗渍,脖颈上滚落的汗珠在阳光里闪烁着细碎的光,他们满怀敬畏,他们万分谨慎,他们虽是一群年轻学子,却也是历史的工匠。

模子完成后,就是最后的浇注环节了。为了使主席像更纯净,同学们对浇注的水泥也进行了分层。中间浇注的是轻型泡沫水泥,而在外层靠近表面,同学们则选用了拌上纯白色马牙石的白水泥进行浇注。高大的塑像需要大量的马牙石,于是几千师生家属便自发加入了筛捡马牙石的队伍。“不能让一粒发黄的石子进入毛主像内”,“当时没有宣传,几千人默默无声、挑灯夜战,一粒粒挑出纯白的马牙石,那场面到今天仍然历历在目”,李长江讲起当年的情景依然感慨万千。

浇注完成后,为追求更完美的视觉效果,同学们又用剁斧,根据肌肉的走向一点点雕出纹理。经过这样的处理,塑像宛如大理石般质感十足,更加美观和生动。

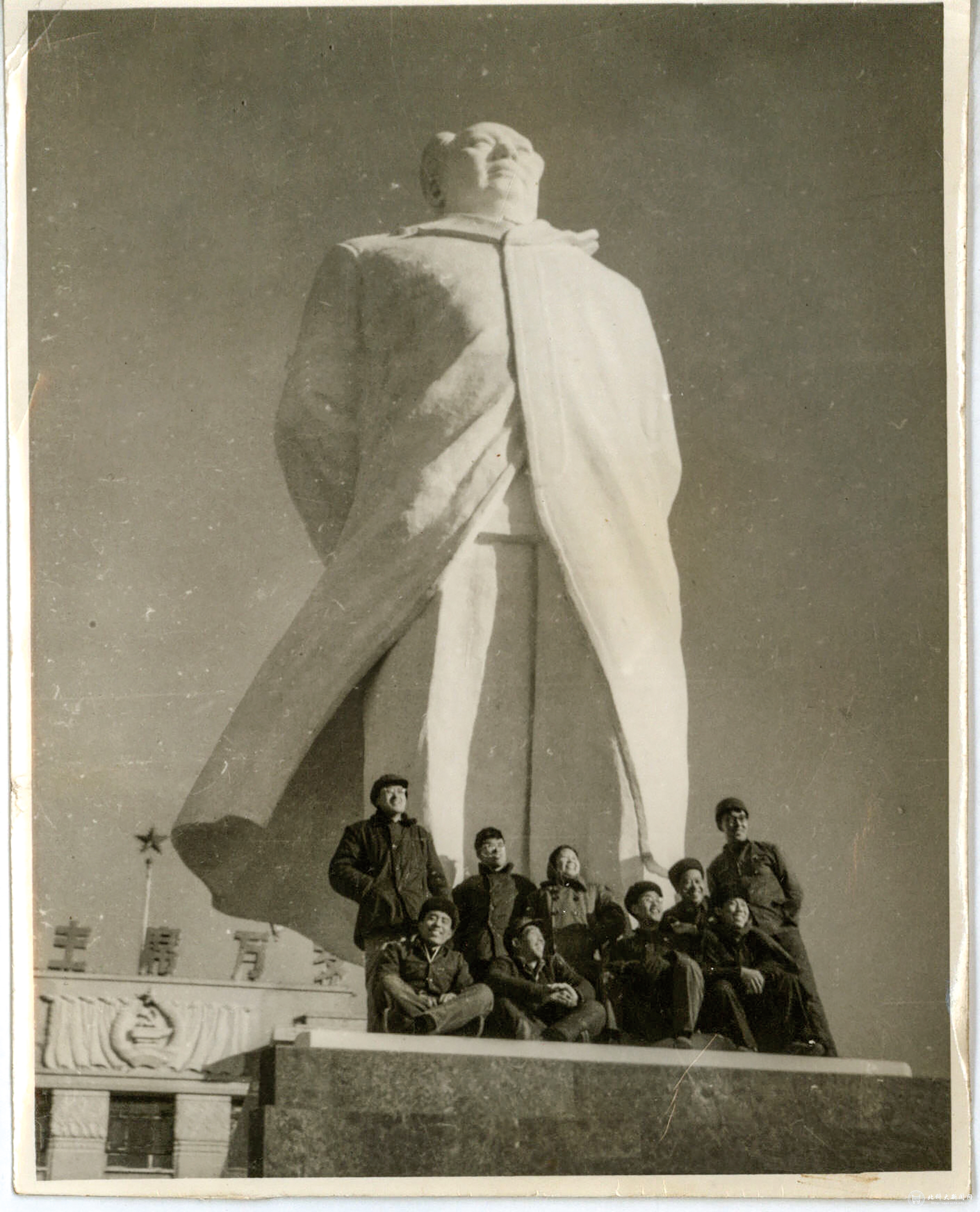

1967年10月11日,高约9米的毛泽东塑像正式落成,成为了一代人永远的记忆。谁曾想到,这伟大的作品竟不是政府配发,也不是哪位塑像大师的手笔,而是钢院里那群满腔热血的师生自发组织、自筹物资、赤手空拳、团结一心的成果。那个初秋,校园里仿佛还蒸腾着夏日的余温,秋风里隐约传来蝉鸣,阳光洒下,那群意气风发的少年在主席像下留下了这张最珍贵的合影。

毛主席像落成后塑像建造队核心成员留念

(左一为刘庚业,左四为马士新,中为赵焕苇,右一为李长江,右四为王镇武)

番外

钢院的毛主席塑像落成后,好评如潮。不少单位慕名而来,一睹伟人风采,更有单位邀请钢院师生协助建造主席像,洛阳拖拉机厂便是其中的一家。他们到北京考察了一圈,觉得钢院的塑像最中意。在洛阳拖拉机厂的邀请下,曹邦良、李长江、王镇武等6人再次出发了。他们帮助建成的毛主席塑像后来成为了洛阳拖拉机厂各种揭幕仪式、重大庆典的重要场所。

此后,同学们的创作热情愈发高涨,多次尝试制作不同的主席像。主楼里、实验室中,同学们一次次雕刻、一次次打磨……仿佛要将青春与敬畏一同浇注进那个特殊的年代。当初的少年,如今已两鬓斑白。忆从前,几分唏嘘、几分感慨。那些难忘的故事,早已镌刻进塑像的一道道纹理间,镌刻进时光的褶皱里……

如今,毛主席塑像依然坐落在学校西门求实广场上。每当校庆、毕业季来临,广场上便会热闹起来,一队队、一排排校友、毕业生们纷至沓来,争相在毛主席塑像下拍照留念。这是北科大学子心中的必打卡之地,更是永恒的精神地标。

夕阳西下,柔和的余晖洒在塑像上,伟人周身熠熠生辉。他静静矗立,深邃的目光注视着一代代北科大学子,守望着他们从这里启航,奔赴各自的人生征途。

最新阅读

最新阅读 2025-11-21

2025-11-21 2025-11-17

2025-11-17 2025-10-31

2025-10-31 2025-10-17

2025-10-17 2025-10-11

2025-10-11 2025-09-29

2025-09-29 2025-09-25

2025-09-25 2025-09-23

2025-09-23 2025-09-18

2025-09-18 2025-09-12

2025-09-12