下周,北京科技大学开设的13个微专业将迎来首批学生,学生们将在课上进入钢铁制造的“虚拟世界”,体验“硬核技术+医疗场景”……

微专业,这个主修专业目录之外,围绕某个特定学术领域、研究方向或职业素养开设的“迷你”专业,逐渐获得高人气。日前,教育部印发通知,部署实施高校学生就业能力提升“双千”计划,其中包括开设1000个微专业或专业课程群助力毕业生就业,高校微专业引起广泛关注。

专业特征:小切口 重实用

“微专业课程让我有机会近距离接触中国传统服饰实物样本,并参与出土服装的观察记录、图案分析、结构信息采集,这为我的博士课题提供了宝贵的参考资料和逻辑线索。” 北京服装学院博士生谷雨珊说。

像谷雨珊一样,越来越多的大学在校生及社会人士利用周末和晚上走进微专业的课堂。学生们反馈:“好多专业要靠‘抢’。”

微专业为什么受欢迎?中国传媒大学播音主持艺术学院研究生李昌隆说:“微专业的学习令我思维更加灵活、视野更加开阔了。”广播电视工程专业本科生刘恩华说:“学习内容突破了我以往的工科学习框架,令我关注到技术工具如何重塑大众审美标准、AI与算法如何影响文化传播。”北京林业大学野生动物保护与自然保护区管理专业学生赵彧说:“微专业打破了我的‘专业边界’。”

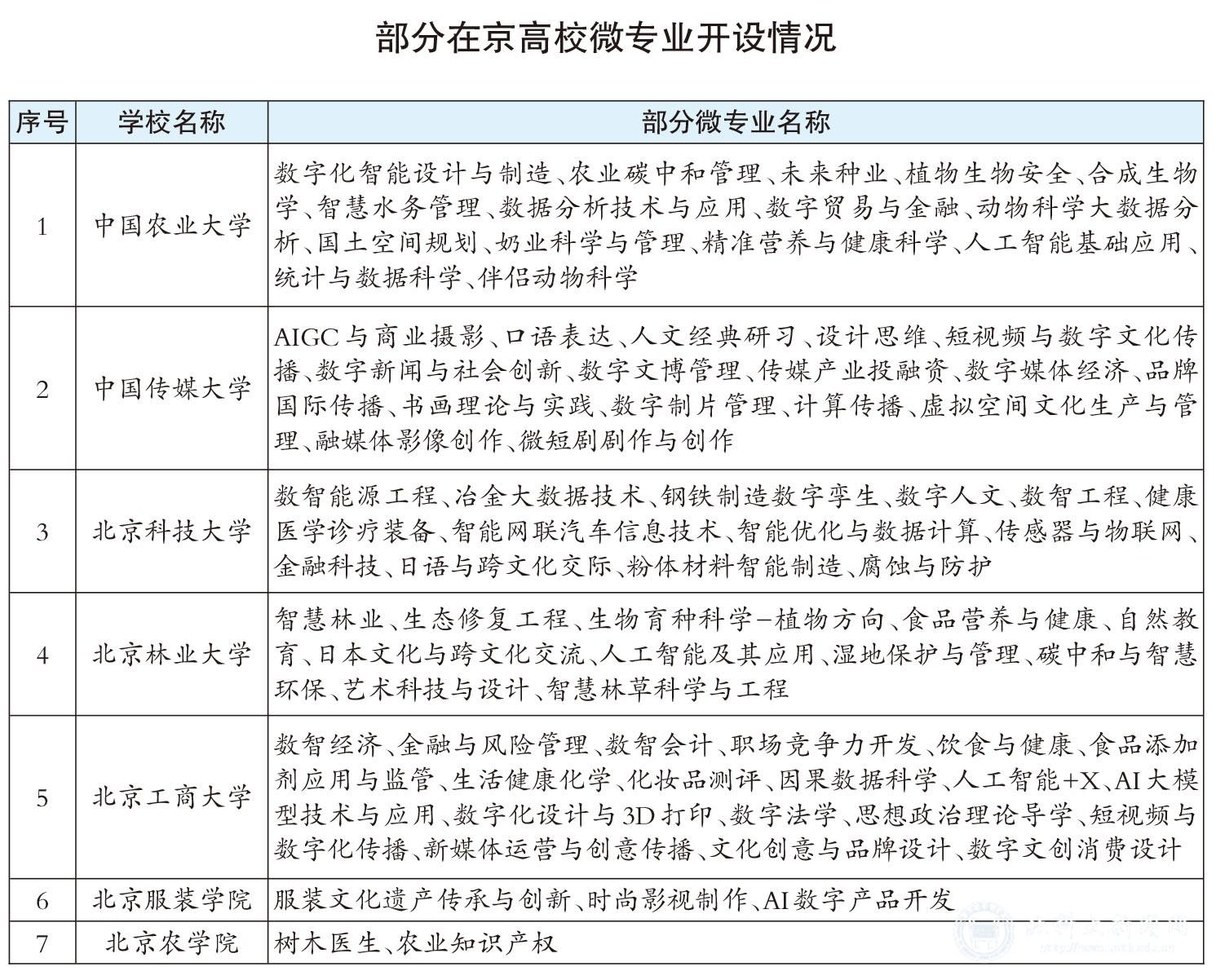

小切口、重实用,是这些微专业的共同特征。比如,北京服装学院开设了6个微专业,单是听它们的名字,就知道它们会遭“哄抢”——服装文化遗产传承与创新、时尚影视制作、AI数字产品开发、高级珠宝设计、非物质文化遗产传承与创新、时尚买手。学校根据各个微专业的特点进行招生或遴选,比如“服装文化遗产传承与创新”微专业有大量需要实践的课程,为保障学习效果,采取了网上报名申请、教师审核、现场面试的方式择优录取。

“能在课上学新知识、长真本事”是高校微专业的共性。比如,北京林业大学开设了11个微专业,其中,自然教育、人工智能及其应用、智慧环保与碳中和3个微专业已启动招生。因为实用,微专业逐渐变得流行,越来越多的社会人员加入到微专业学习中来。北林大生态旅游规划与管理系主任王忠君介绍,自然教育微专业首批培养的152名学生中,绝大多数为在职从业者或相关行业管理者,他们期待通过专业学习,对自然教育理论和实践有更加系统的理解和认知,也能切实提升自己在实际工作中的应用能力。学校实践教学管理中心主任吴健表示,北林大下一步将在产教融合方面加大微专业开设力度,如联合家具企业开设“智能家居”等微专业,引入优质社会资源,为学生提供高质量的课程和实践。

中国农业大学作为在全国范围内较早设立微专业的高校之一,2022年开始有组织地推进微专业人才培养。依托学校优势学科资源,学校构建了涵盖“基础学科—前沿技术—产业应用”三个维度的15个特色微专业,包括农业碳中和管理、未来种业、动物科学大数据分析等。其中,精准营养与健康科学、统计与数据科学、伴侣动物科学三个微专业将于今年秋季学期首次招生。

北京工商大学围绕学校工商一体化特色,开设了18个微专业,涵盖数字经济、人工智能、法律、传媒、食品安全、健康科学等多个领域,具体包括数智经济、化妆品测评、人工智能+X、AI大模型技术与应用、数字化设计与3D打印等。3月,6个微专业已面向137名学生开始授课。未来,学校还将结合社会发展趋势,新增一批工商一体化微专业,同时与龙头企业、研究机构深化合作,引入企业导师、联合培养模式,增强微专业的就业导向,还将尝试与国内外高校、优质在线教育资源合作,探索跨校选课、学分互认、联合培养。

从诸多高校的探索实践看,微专业不仅“接地气”,更聚焦“高精尖”。学校在设置微专业时大多会选择与科技前沿技术领域相关的专业学科,与战略性新兴产业紧密连接。在京高校开设的微专业中,人工智能类占了绝大多数,但不同高校授课侧重不同,比如北林大人工智能微专业的课程包括编程设计、机器学习等基础应用知识;清华大学开设的数据科学与思维微专业,涉及R语言编程、统计推断等课程。

培养特色:打破学科边界 跨越校园“围墙”

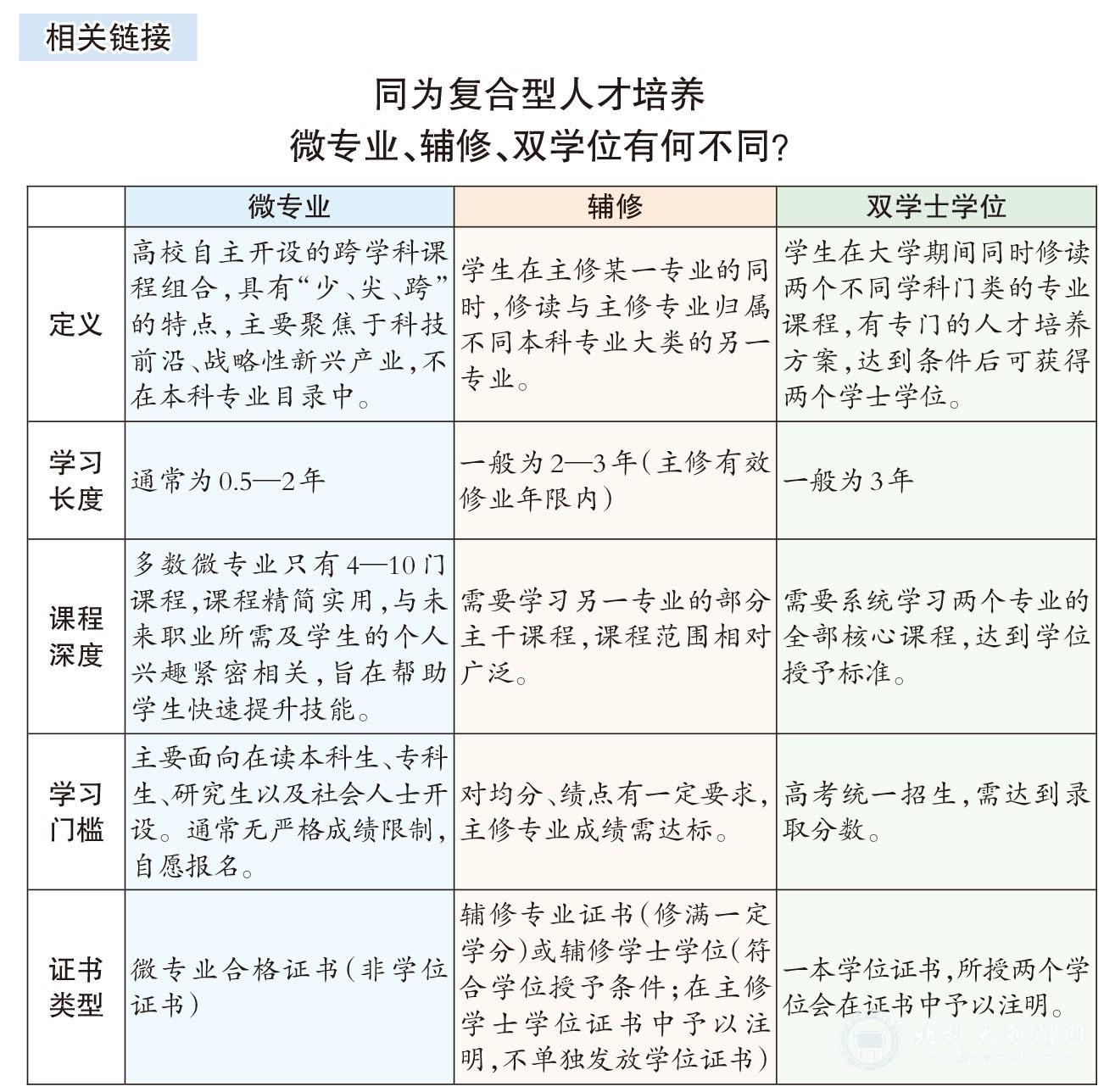

微专业作为一种模块化、学程短的新型专业,课程一般安排在周末或周中晚上,学生通常在0.5至2学年内完成学习,可以选择线上或线下上课。相较于辅修专业、第二学士学位专业等形式,微专业展现出更高的灵活性和针对性。

记者从中国农大本科生院获悉,学校每个微专业聚焦于行业核心能力,设置10-15学分的系统化课程模块,学制不超过两年。课程内容融入行业前沿技术与真实案例,通过“理论+实践”的双轨教学模式,迅速提升学生的跨领域应用能力。微专业采取“宽进严出”的动态管理模式,为确保学生在主修专业与跨专业学习之间取得平衡,微专业的课程进行了全新设计并单独编班。学生可以根据自己的学业规划自由选择课程,完成学业即可获得微专业证书,并通过微专业学分置换主修专业通识教育学分的方式,实现跨学科能力与主修专业的有机结合。

微专业大多脱胎于高校各自优势学科、优势专业,比如中国传媒大学依托“小综合”学科优势,早在2021年首次启动微专业项目,至今已开设了28个微专业。学校本科生院专业建设中心科长孟宁介绍,其间学校根据技术前沿、行业需求、学科动向的发展,不断优化各项目定位,升级教学内容,例如把短视频创作微专业升级为短视频与数字文化传播、把剧本创作微专业进一步聚焦为微短剧剧作与创作,2024年学校又新增了AIGC与商业摄影、人文经典研习两个微专业。

北京科技大学近日首次招生的微专业,包括数智能源工程、冶金大数据技术、钢铁制造数字孪生、数智工程、健康医学诊疗装备等,也都围绕着学校的优势学科以及国家战略、社会需求而建立。学校教务处处长罗熊表示,微专业的课程交叉融合,打破传统学科、专业之间的课程体系壁垒,为学生成长为“个性化”的交叉复合型人才提供条件。每个微专业开设6-10门核心课程,学制一般不超过两年。

微专业培养方案也在逐渐打破院校间的壁垒,探索校企合作、跨校联合培养的新方式。比如,北服“服装文化遗产传承与创新”微专业是学校与中国社会科学院考古研究所联合培养,双方专家参与研讨课程及授课,合作企业还会根据课程需要,为学生提供相应的实验室、课程资源等。学生除了获得学校的微专业证书外,还可获得联合培养单位颁授的“实习证明”。

北服教务处有关负责人介绍,与传统选修课不同,微专业建立了成体系的“小课包”,通过几门主干课程的学习,能让学生了解专业的核心内容,再通过实践掌握相关工作的基本能力。比如,从事服装文物保护工作需要的裁剪、缝纫、织物组织结构分析、数字化技术等技能,本身就是服装设计与工程专业的必修内容。只要在这些课程基础上,加入文物保护专业知识,学生就可以很容易进入跨专业、跨学科的全新领域学习。

北京农学院新开设的“树木医生”微专业,自3月启动报名以来就备受关注。学校林学系主任吴静介绍,专业的开设是为满足首都新时代林业现代化建设对树木保护人才的需求,通过“微”(短学制、低门槛)、“专”(聚焦新兴领域)、“业”(对接产业)三个维度,打破学科壁垒,助力学生构建跨领域知识体系。课程体系由核心课程群设计+前沿性与实践性组成。学成后,学生可获得学校提供的微专业结业证书和北京树木医学会提供的“树木医生”证书。

北京农学院农业知识产权微专业由学校与北京市法学会农村法治研究会,相关专利代理师协会、律师事务所、商标事务所、知识产权局及所属单位,昌平区人民法院等单位合作培养。法学系主任宋桂兰介绍,农科类学生修读农业知识产权微专业,可以学习与农业知识产权相关的法学、知识产权理论知识以及相关实践技能,从事农业知识产权相关工作后可通过认定获得知识产权师、商标代理人等职业资格,有理工科背景的学生可报考专利代理师资格考试,成为农业知识产权领域创新型、复合型人才。

为更好发挥微专业的育人作用,越来越多的微专业以“跨校”“联盟”的形式出现,比如浙江大学、复旦大学、南京大学、同济大学等高校联合华为、百度等共同开启AI+X 微专业项目;苏州大学联合江南大学、中国矿业大学等14所高校成立了微专业联盟。微专业在高校育人中,逐渐成为开展校际交流、推动资源共享与共建、探索学分互认机制的新路径。

对标就业:掌握硬核技能 打造复合人才

“微专业的学习让我意识到,金融科技的创新离不开技术的支撑。我希望成为既懂金融逻辑又能驾驭AI工具的复合型人才,为行业数字化转型贡献力量。”北京工商大学金融科技专业的学生胡云涛说,通过学校新开设的“人工智能+X”微专业,他这个文科生有机会掌握更“硬核”的技能。他不仅学会了Python编程、人工智能算法,还通过实战项目深入理解了AI在金融风控、智能投顾等场景的应用。计算机与人工智能学院老师和企业导师的联合授课,让他接触到最前沿的技术动态和行业案例。

北工商教务处副处长录驰冲表示,微专业采用工商一体化培养模式,立足培养具有商业意识的新工科人才、具有工科思维的新商科人才,使学生在掌握专业技能的同时,具备创业精神和市场洞察能力。

作为高校主动适应新技术、新产业、新业态、新模式的创新之举,微专业已成为培养复合型、创新型人才的新探索,它们不仅是高校教育教学改革的“试验田”,也是提高毕业生就业质量的“推动器”。

随着人工智能、大数据等前沿学科兴起,新兴职业涌现,企业也在呼唤掌握前沿技术、知识类型多样的新型人才。开设灵活性强、实用度高、对接就业市场需求的微专业,是高校专业设置匹配社会发展需求的结果。

比如,中国农大构建微专业体系源于三重战略考量,一是破解农业现代化人才瓶颈,面向乡村振兴、种业振兴、“双碳”目标等重大需求,解决传统专业培养周期长、知识迭代慢与产业变革快的结构性矛盾;二是重塑新农科育人范式:通过“学科交叉×技术融合×产业贯通”的培养模式,破解农业领域“懂技术的不懂产业、懂生产的不懂智能”的人才能力断层难题;三是引领高等教育改革:响应教育部“四新”建设号召,构建 “微专业 +”教育生态,探索学分银行、弹性学制等创新机制。为了更好地培养拔尖创新人才,学校构建了主修专业、辅修专业、第二学士学位专业、双学士学位及联合学士学位、微专业等跨学科人才培养“立交桥”。未来,学校还将全面实现微专业数智化转型,并与头部企业共建微专业,实现“学习—实践—就业”闭环衔接,同时推动微专业证书纳入人才评价体系,提升学生就业选择与职业发展的含金量。

“微专业提高了人才的复合能力,扩宽了学生就业面。”北服教育处有关负责人表示。比如文物保护单位大多招收文博专业的毕业生,但通常这些单位还有大量的纺织文物需要保护,纺织文物保护专业人才匮乏。“服装文化遗产传承与创新”微专业的开设极大地提升了学生在这个行业的就业能力,也满足了相关单位对文化创意、非遗保护人才的需求。未来,学校还将继续整合各学院的优势专业资源,根据社会和行业的需求,开设新的微专业;引入更多行业资源,探索采用项目制等方式增强微专业与行业实际需求的契合度,为学生升学与就业提供更坚实的支持。

(责编:孟婍、陈丽萍)

最新阅读

最新阅读 2025-11-21

2025-11-21 2025-11-17

2025-11-17 2025-10-31

2025-10-31 2025-10-17

2025-10-17 2025-10-11

2025-10-11 2025-09-29

2025-09-29 2025-09-25

2025-09-25 2025-09-23

2025-09-23 2025-09-18

2025-09-18 2025-09-12

2025-09-12