近期,学校生物农业研究院万向元教授团队在玉米农艺性状关键基因研究方面取得系列重要成果,分别发表在《Science Bulletin》《Nature Communications》和《Journal of Advanced Research》三本国际著名的TOP1区综合性期刊。系列研究聚焦玉米雄性不育机制与抗病增产协同调控机制,为玉米分子设计育种提供了理论与技术支撑。

研究成果1:ZmMs1反馈抑制环调控ZmACSN—PKSB—TKPR1蛋白复合体从而精确控制玉米花粉发育

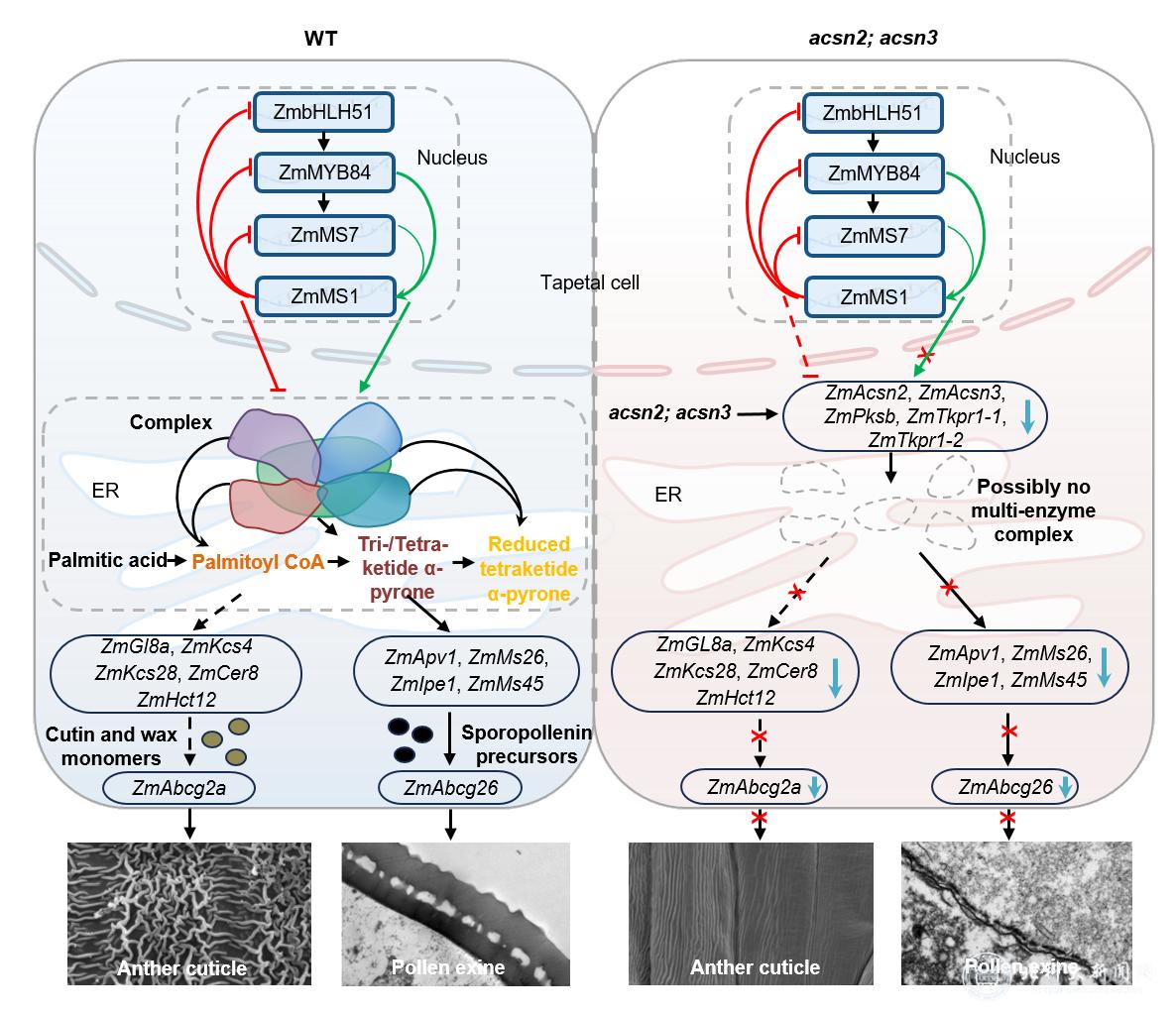

花粉外壁(Pollen exine)是由孢粉素(Sporopollenin)组成的一种惰性脂质层,位于花粉壁的最外层,在花粉传播过程中对精子具有保护作用。作为花粉与柱头之间相互作用的关键界面,花粉外壁还决定了花粉的成功受精能力,进一步对作物产量产生直接影响,因此引起了植物科学界的广泛关注。该团队已发现ZmMS1介导的反馈抑制环通过调控6个孢粉素和3个活性氧(ROS)相关基因来确保花粉外壁形成;除了这些靶基因,许多其他基因可能也是该反馈抑制环的靶标。因此,发掘更多ZmMS1反馈抑制环的靶基因可进一步加深理解花粉外壁形成的复杂分子调控网络。

ZmMS1反馈抑制环精确调控ZmACSN2/3-ZmPKSB-ZmTKPR1-1/-2蛋白复合物控制玉米花药和花粉发育的工作模型

万向元团队发现ZmACSN2和ZmACSN3新基因在玉米花粉发育中的关键作用。该研究通过CRISPR/Cas9编辑技术鉴定到两个参与孢粉素生物合成的雄性不育(GMS)基因ZmACSN2和ZmACSN3,分别编码脂肪酰基辅酶A合成酶,具有对长链脂肪酸和长链羟基脂肪酸的催化活性。研究表明,ZmACSN2和ZmACSN3与ZmPKSB和ZmTKPR1-1/2形成蛋白复合物,级联催化脂质生物合成。该代谢产物的形成与终止由ZmMS1介导的反馈抑制环精确调控,从而确保了玉米花粉外壁的正常发育。

该工作以“ZmMS1-orchestrated feedback repression loop regulates ZmACSN2/3 —PKSB —TKPR1-1/-2 complex to ensure maize pollen development”为题在线发表于国际著名综合性期刊《Science Bulletin》(IF:18.8)。学校生物农业研究院安学丽教授、已毕业博士生房超伟、张少伟为该论文共同第一作者,万向元教授为通讯作者(阅读原文)。

研究成果2:脂肪酸从头合成基因ZmENR1调控玉米雄性不育分子机理

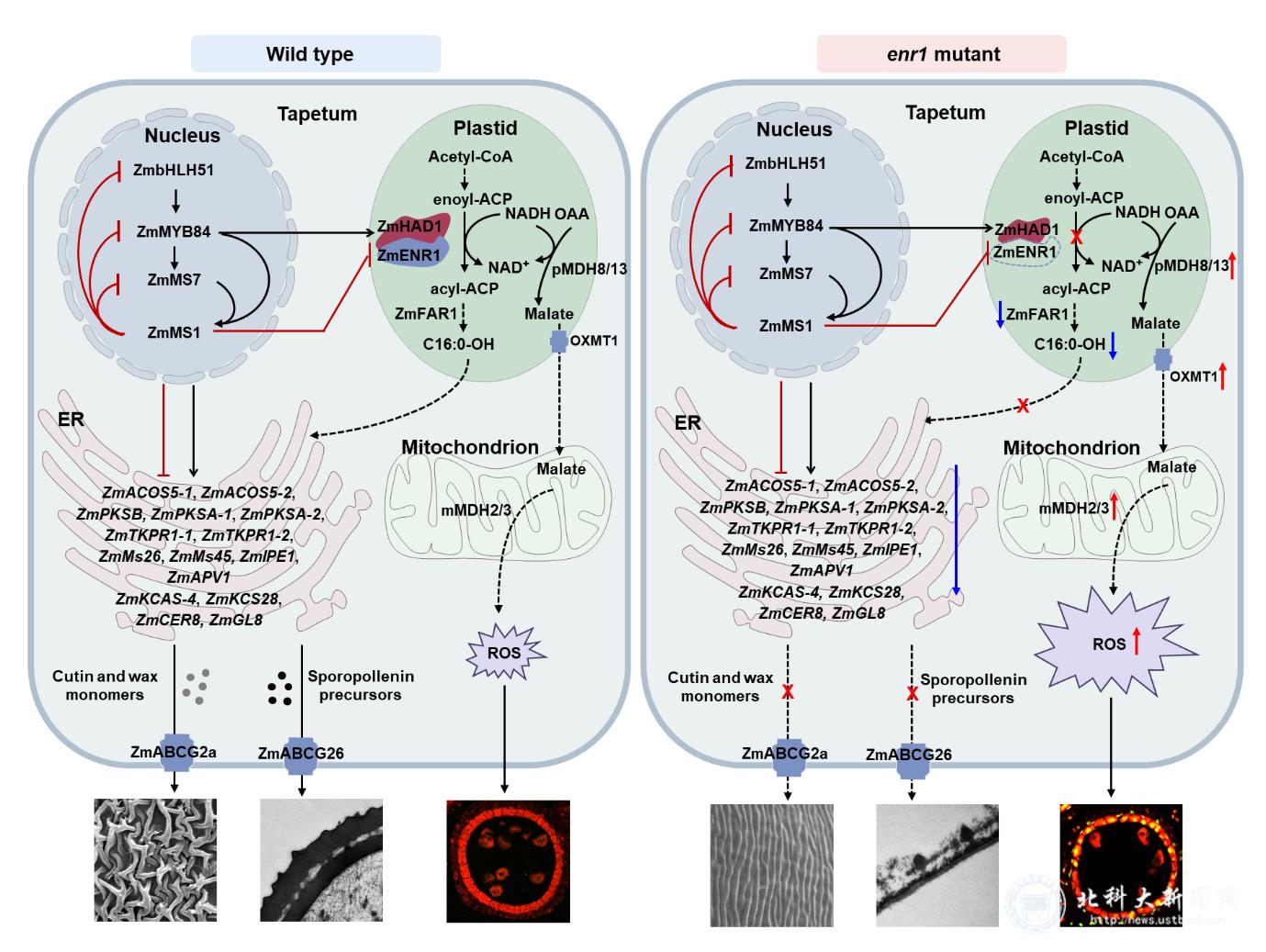

脂代谢对植物雄性发育至关重要,该过程中生成的脂肪酸及其衍生物为花药角质层(anther cuticle)和花粉外壁的主要成分,脂代谢受阻会导致花药角质层和花粉外壁发育异常并最终造成核雄性不育(GMS)。花药绒毡层中的质体和内质网是进行脂代谢的两个重要场所,其中质体负责脂肪酸从头合成(de novo fatty acid biosynthesis)和修饰,内质网负责脂肪酸的进一步加工和修饰。目前,植物中已发现80多个脂代谢相关GMS基因,但质体定位GMS基因仅有3个,且参与脂肪酸从头合成的基因还未见报道。

ZmMS1反馈抑制环调控ZmENR1/ZmHAD1复合体进而控制花粉发育分子机理

万向元团队通过基因定位技术图位克隆了玉米雄性不育基因ZmENR1,其编码质体定位的烯酰基-ACP还原酶,该基因为植物中发现的第1个参与质体脂肪酸从头合成的GMS基因。进一步综合利用遗传学、细胞学、分子生物学和多组学等技术,研究揭示ZmMS1介导的反馈抑制环调控ZmENR1/ZmHAD1蛋白复合体形成,其通过影响质体脂质代谢和线粒体活性氧(ROS)代谢进而影响雄花发育;同时研究了ENRs基因在不同植物中的功能保守性和差异性,加深了质体脂代谢对植物雄花发育作用的认识。

该工作以“Plastid-localized ZmENR1/ZmHAD1 complex ensures maize pollen and anther development through regulating lipid and ROS metabolism”为题在线发表于《Nature Communications》(IF:14.7)。学校生物农业研究院博士生张少伟和安学丽教授为该论文共同第一作者,万向元教授为通讯作者(阅读原文)。

研究成果3:玉米穗腐病抗性与产量平衡调控机制及其在作物育种上的应用

真菌是造成作物大量减产的常见病原体,玉米穗腐病(Ear rot, ER)主要由镰孢菌或曲霉菌引起,对全球玉米生产构成重大挑战。ER抗性是受微效多基因调控的数量性状,迄今为止,多环境稳定遗传位点鲜有报道,只有少数ER抗性基因被鉴定出来。如何快速挖掘ER抗性基因并解析其分子机制、有效平衡ER抗性与产量的关系仍然面临诸多挑战。

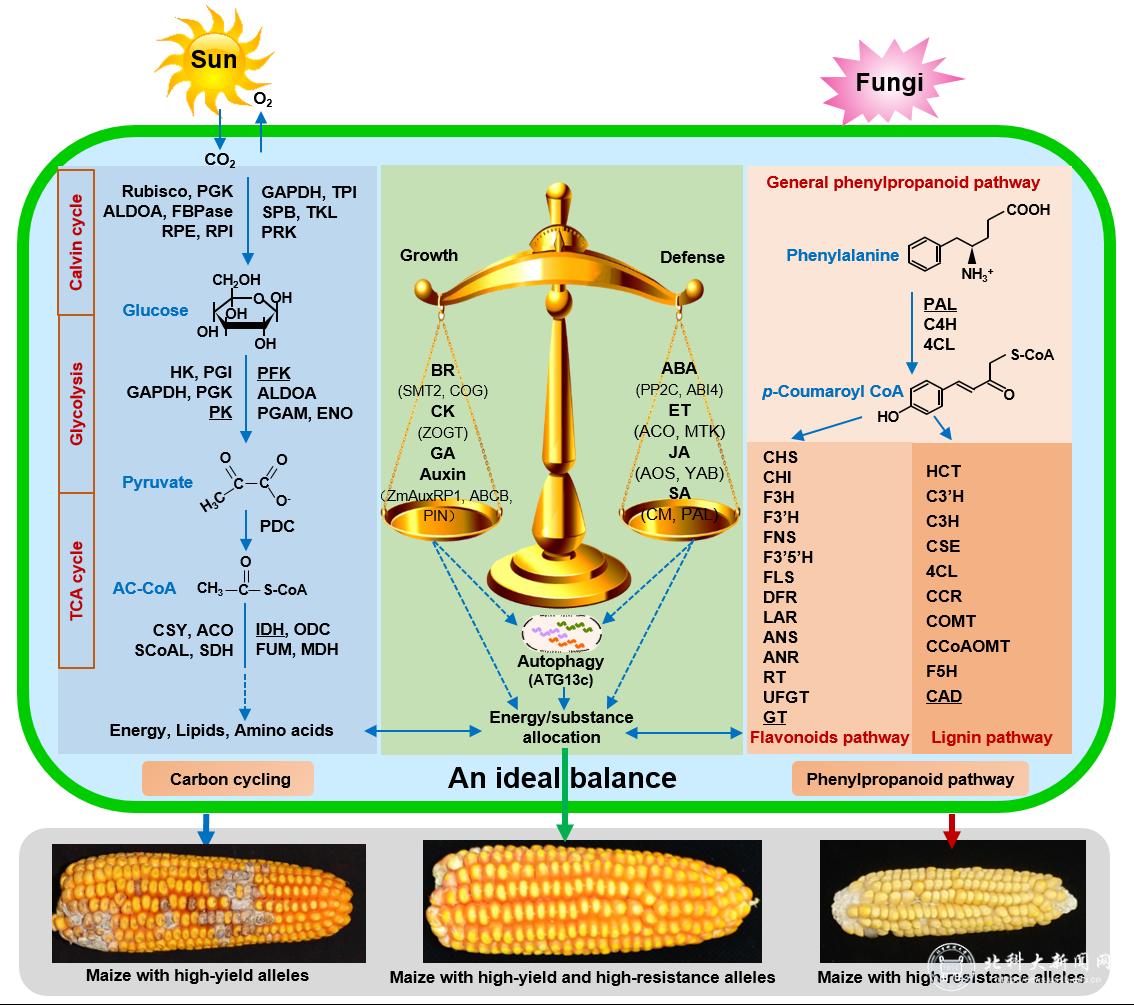

优化玉米抗性和增产的调控机制和相关基因资源的育种应用

万向元团队通过对玉米ER抗性相关QTLs和QTNs进行生物信息学整合分析,鉴定出ER抗性遗传定位热点区,结合多组学分析对热点区间内候选基因进行预测与分析,鉴定出了162个环境稳定位点(ESLs)和1391个响应镰孢菌或曲霉菌浸染的保守差异表达基因(DEGs)。此外,结合比较基因组方法探讨了玉米ER、小麦赤霉病(FHB)和水稻恶苗病(RBD)抗性位点物种间的趋同进化,以及抗性位点与产量位点之间的共定位,为解析作物免疫调控机制和产量平衡机制提供了有价值的信息和观点。

该工作以“Regulatory balance between ear rot resistance and grain yield and their breeding applications in maize and other crops”为题在线发表于《Journal of Advanced Research》(IF:11.4)。学校生物农业研究院博士生尹泽超和魏珣教授为论文共同第一作者,万向元教授、龙艳教授和董振营副教授为该文共同通讯作者(阅读原文)。

(供图:生物农业研究院)

(责编:付云笛、薛浪)

最新阅读

最新阅读 2025-12-03

2025-12-03 2025-12-03

2025-12-03 2025-12-02

2025-12-02 2025-12-02

2025-12-02 2025-12-01

2025-12-01 2025-12-01

2025-12-01 2025-12-01

2025-12-01 2025-12-01

2025-12-01 2025-12-01

2025-12-01 2025-12-01

2025-12-01