郇建立,中共党员,文法学院教授、博士生导师,兼任中国社会学会理事、北京社会学会常务理事、中国社会学会健康专业委员会理事、中国人类学民族学研究会医学人类学专业委员会常务理事、中华预防医学会行为健康分会委员。长期从事健康社会学研究,主编1部教材,主持2项国家社科基金项目,出版3部著作(译著),并在《社会学研究》《社会科学》《社会》等学术期刊发表40余篇论文。先后荣获北京市优秀本科毕业论文指导教师、首都“挑战杯”科技作品竞赛优秀指导教师、“互联网+”创新创业大赛优秀指导教师等荣誉称号。自参加工作以来,郇建立教授坚决拥护党的领导,全面贯彻党的教育方针,一直耕耘在教学科研一线。他严谨治学、甘为人梯,在教育教学、人才培养、学科建设和科学研究方面作出重要贡献。

积极进行教学改革,贯彻落实学校“三全育人”方针

郇建立教授主讲多门课程,积极进行教学改革,能够很好地落实学校“三全育人”中的教育引导、课程育人、科研育人、实践育人、文化育人等职责。

连续为本科生开设《西方社会学理论》《文献检索与论文写作》《社会工作评估》《健康社会学》四门课程,为研究生开设《社会工作评估》《健康社会学》和《文献综述与论文写作》三门课程,年均300学时左右。其中,《健康社会学》2018年和2023年分别被学校授予研究型教学示范课程和优质课程。

在教学过程中,注重教学内容和教学方法的探索与改革,善于结合课程的经典文献和个人的研究特长,系统讲述课程的知识体系和核心问题。所讲课程颇受欢迎,2011年被学生评为“我爱我师——我心目中最优秀的老师”(专业课)。

主编教材《社区管理》(中国人民出版社2024年第4版),参编《社会工作行政》(中国人民大学出版社2020年第2版)。

关心学生成长,激发学生潜能与兴趣

郇建立教授关心学生成长,认真指导学生毕业论文和学科竞赛。在上一个聘期,指导了18名本科生、15名研究生(博士生2名):指导社工18级一位本科生的本科论文获评北京市优秀毕业论文(2022年),社工19级的三名学生全部成功保研。

两名同学的硕士论文2020年和2023年获评北京科技大学优秀硕士论文,5名硕士生毕业后分别在中国人民大学、中国农业大学、中央民族大学和北京科技大学攻读博士学位;3名学生的参赛论文2019年、2020年和2022荣获中国社会工作大学生论坛和研究生论坛的三等奖。

郇建立教授指导“灰雀”社会实践团的学生项目2023年荣获4项省部级奖,分别荣获第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛北京赛区二等奖(第一指导教师)、“青创北京”2023年首都“挑战杯”红色专项二等奖(第一指导教师,两组学生同时获奖)和特等奖(第二指导教师)。

组织国家级一流专业申报,主动参与第五轮学科评估

郇建立教授积极组织国家级一流专业申报,主动参与第五轮学科评估。

社会工作本科专业成功获批2020年度国家级一流本科专业建设点;在第五轮学科评估中,社会工作专业硕士学位获得了优异成绩。

在担任系主任之前,长期担任副系主任(2009-2020)和党支部书记(2009-2018),用实际行动支持学科建设,在本科教学计划修订、实验室建设、本科教学评估、学位点申报和专业评估方面,做了大量富有成效的工作,2020年组织召开“新时代社会学学科建设与人才培养圆桌论坛”。

担任社工00(首届学生)、社工07和社工13级本科生班主任工作,社工00班级在2001年曾荣获北京市优秀班集体荣誉称号。

从事健康社会学研究,研究成果受广泛好评

郇建立教授长期从事健康社会学研究,研究成果得到同行好评。

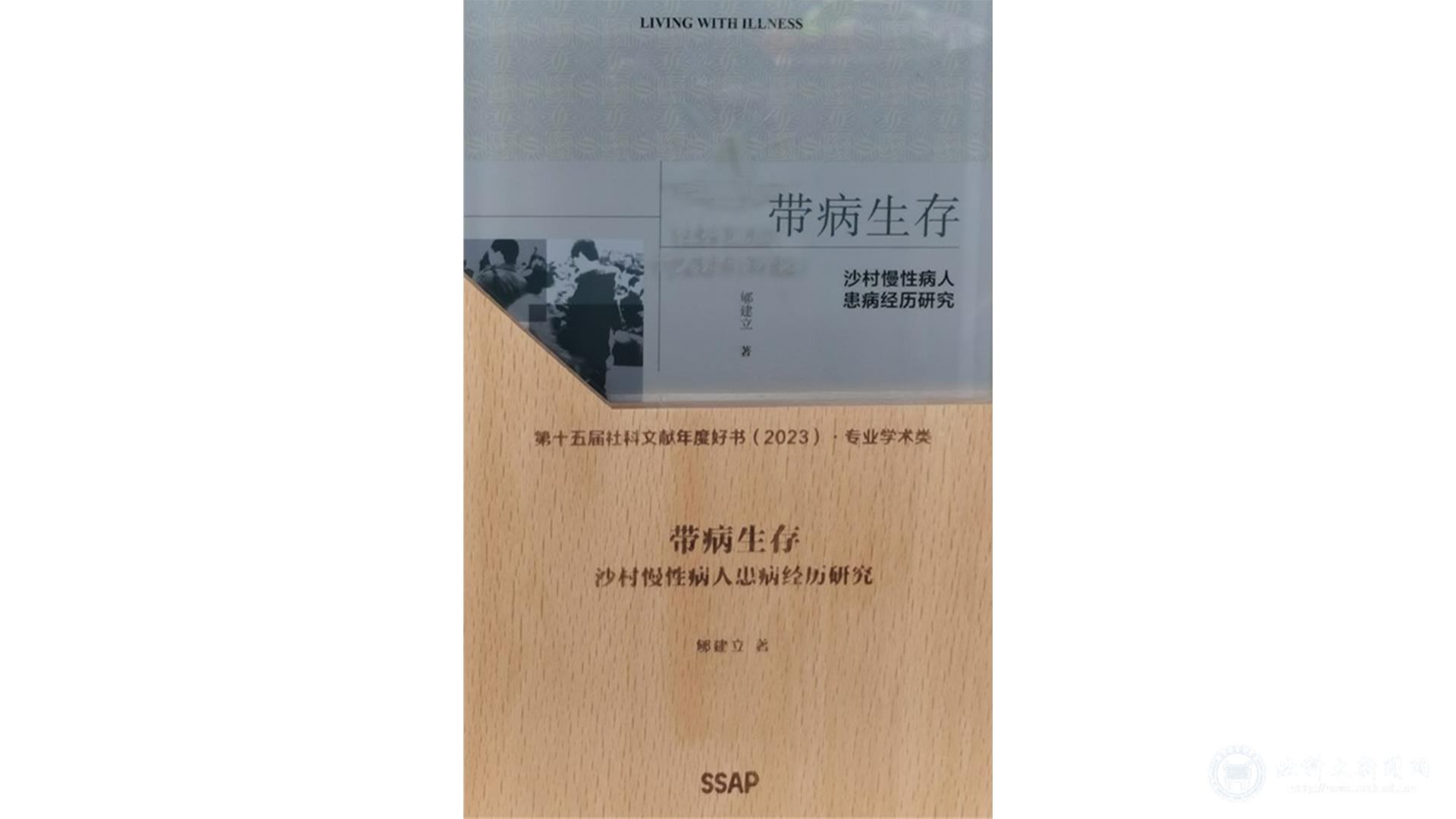

主持2项国家社科基金项目,出版《带病生存:沙村慢性病人患病经历研究》(社会科学文献出版社2023年)《被围困的社会》(江苏人民出版社2005年/2006年)《后现代性及其缺憾》(学林出版社2000年)3部著作(译著),并在《社会学研究》《社会科学》《社会》《思想战线》《中国卫生政策研究》《医学与社会》等学术期刊发表40余篇论文。

个人专著《带病生存》获评第十五届“社科文献十大好书”,《新京报》记者专访“患上慢性病的农村老人,被忽视在病房之外”在新京报客户端、微信公众号、豆瓣读书、新浪财经等媒体广泛传播,产生了积极的社会影响。

郇建立教授的“慢性病社会学”研究在国内处于领先地位,多次受邀参加中国社会学会和中国人类学民族学年会,并做专题发言;《慢性病人的社会适应与生存策略》系列论文获北京科技大学优秀成果奖(2014年);会议论文《大众流行病学与乳腺癌的起源——基于于娟“癌症日记”的分析》被评为中国人类学民族学2015年年会优秀论文。